影子银行、资管新规与银行风险承担

|

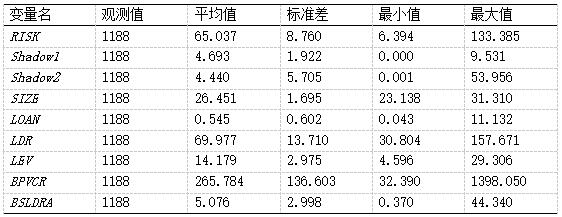

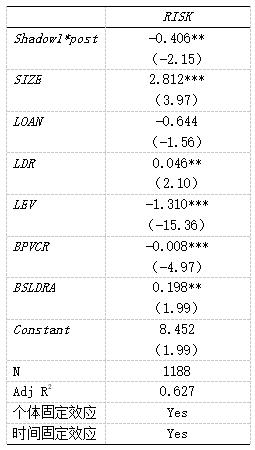

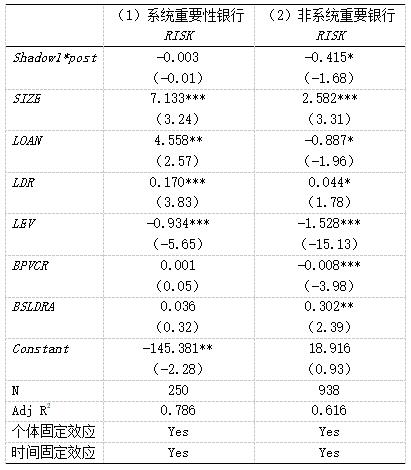

李金胜 (北方工业大学经济管理学院,北京 100144) 摘要:本文实证检验了资管新规政策的实施对银行风险承担产生了何种影响,并进一步分析其作用机制。选取我国133家商业银行作为检验样本构建了面板数据,采用双重差分模型,观测时间跨度为2010-2022年。结果显示,资管新规对开展影子银行活动的商业银行产生了降低风险的作用,且参与影子银行业务较多的银行,其风险承担的抑制效应更加显著。异质性分析显示,资管新规的实施能够更加有效地降低非系统重要性银行、高杠杆、高资本充足率银行的风险承担。机制检验的结果显示,资管新规在降低银行风险方面有着独特的作用路径。具体而言,促使不良贷款率下降,同时提升银行的盈利能力,最终得以降低银行风险,在监管方式上做到了“堵疏结合”。 关键词:资管新规;商业银行监管;影子银行;银行风险承担 一、引言 近年来,我国快速膨胀的影子银行活动引起了广泛关注,理财产品是中国影子银行发展的重要特征[1]。出于获取高额收益的目的,商业银行所筹集的理财资金大多会凭借繁杂的影子银行体系,最终投入到非标类资产之中,引致货币政策有效性和银行体系稳定性下降[2]、地方政府隐性债务高企[3]、金融资源错配以及企业和经济脱实向虚[4]等风险和问题。 在此背景之下,2018 年 4 月,《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》得以颁布。此意见作为资管领域首个统一化且具强监管特性的政策,有着多方面重要影响。其一,极大地优化了资产管理行业的整体生态,大力整顿并缩减了影子银行业务,发挥金融行业在“脱虚向实”服务实体经济中的重要作用[5];其二,摒弃了刚性兑付模式,有效削减存量风险,并严密防控新增风险的产生。因此,深入探究资管新规举措对银行风险承担所产生的政策成效,具备较高的现实价值与意义。 二、文献综述 在政策效果方面,针对影子银行业务的资管新规对商业银行风险承担的影响较为复杂: 一方面,资管新规会限制银行的资金来源,短期内会增加商业银行的风险承担。资管新规的发布对资管产品投资者提高了门槛限制,这也限制了商业银行的资金来源[6]。并且,资管新规的实施促使商业银行对传统影子银行业务转型为净值类产品。在新的净值型理财产品尚未发售的情况下,也可能导致商业银行的资金来源不稳定,继而影响商业银行的流动性风险水平[7]。同时,银行将面临赎回压力,冲击银行资产端,容易导致客户流失,进而银行风险承担增大[8]。 另一方面,就资金稳定性与平均期限这两方面的特性而言,存款资金所具备的稳定性表现得更为突出,其平均期限和理财产品也更为相近,与之相对的是,同业资金一般被认作是短期且不稳定的资金来源[9],这种差异状况极有可能推动商业银行采用存款类产品与理财资金进行对接匹配,进而提高了存款占比,降低了风险承担。 此外,从长远来看,资管新规的发布改善了业务模式,有利于银行业的长期发展。资管新规针对商业银行的理财业务实施了严谨且全面的监管举措,为资管业务详细地制定出操作准则与规范要求,会大大降低商业银行的风险承担[10]。并且,资管新规将是资产管理行业的里程碑,促进监管制度更新完善,为商业银行资管业务提供新的发展机遇[11]。 三、研究方法与样本数据 1.样本选取和数据来源 本文借助Wind数据库,搜集了2010-2022各银行发行的理财产品信息,进一步将银行理财产品数据与银行层面数据匹配,得到了包含133家银行的面板数据。 2.研究设计 (1)模型设计 本文探究影子银行监管对银行风险承担的影响,构建如下广义DID模型,来验证《资管新规》政策的发布实施能否抑制开展影子银行业务的商业银行的风险承担:  (2)变量的选择与说明 被解释变量:银行风险承担。参考刘贯春等(2024)[12]的研究,风险加权资产比率能够较为全面地反映银行的主动风险承担水平,与理论模型设定最为贴合,且同时涵盖了表内业务和表外业务的风险,因此选取风险加权资产比率作为被解释变量。 解释变量:影子银行。“107 号文”明确指出,狭义层面的影子银行仅仅涵盖了部分理财业务,其中,保本型理财产品由于被计入银行表内,处于相应监管范畴之中,所以并不属于影子银行的范畴,因此银行内部所涉及的影子银行业务,主要体现为银行所发行的非保本理财产品,故可用非保本理财产品发行量的对数(Shadow1)作为解释变量。 具体的变量定义及测算方法如表 1 所示。 表1 主要变量说明  (3)描述性统计 表2显示了主要变量的描述性统计。 表2 主要变量描述性统计  四、实证分析 1.基准回归结果 表3展示了基准回归结果,Shadow1*post的系数在5%及以下的水平上显著为负,说明在2018年《资管新规》实施之后,对影子银行业务的监管的确达到了降低银行风险承担的效果,且参与影子银行业务较多的银行,其风险承担的抑制效应更加显著。 表3 基准回归结果  2.平行趋势检验 本文以样本区间的初始年份(2010年)作为基准,将Shadow1*post替换为一系列年份虚拟变量与Shadow1的交互项。回归结果显示,在政策发生前的所有年份,虚拟变量与Shadow1的系数均不显著,政策实施后,虚拟变量与Shadow1的系数均为负值且大部分在10%以下的显著性水平显著,表明满足平行趋势假设。 3.稳健性检验 (1)替换解释变量 本文参照彭俞超等(2023)[13]的研究,以银行买入返售金融资产净额除以总资产的比率作为影子银行规模的稳健性指标Shadow2。检验结果表明,交互项系数均显著为负数,说明基准回归结果稳健。 (2)安慰剂检验 参考林毅夫等(2020)[14]的做法,重新假定政策发生前的2013年和2014年分别为政策推出时点进行安慰剂检验,设定Post变量分别进行DID回归检验。检验结果表明,交乘项系数均不显著,安慰剂检验通过。 五、进一步分析 1.异质性分析 影子银行监管政策通过怎样的渠道发挥效果?在正式讨论政策抑制风险的背后机理前,本文从系统性重要银行、资本充足率、杠杆水平三个角度进行异质性分析,以剖析资管新规实施前商业银行借助理财产品从事影子银行业务的动机。 (1)系统重要性银行 资管新规政策在降低银行风险方面所发挥的有效作用,是否会在系统重要性银行与非系统重要性银行这两类不同性质的银行之间呈现出异质性呢?本文将商业银行划分为系统重要性银行和非系统重要性银行两组,异质性检验结果如表4所示。 相较于系统重要性银行而言,资管新规政策对于降低非系统重要性银行的风险水平,展现出了更为显著的促进作用。之所以会出现这样的情况,或许是基于以下原因:长期以来,系统重要性银行在诸多关键方面,例如资本金、风险管理体系以及内部控制制度等,都受到了更为严苛的监管。也正因如此,其各项业务的规范程度往往能够维持在较高的水准之上。如此一来,在资管新规这一政策正式出台前,系统重要性银行很可能就已经较为契合或者说接近于该政策所提出的要求,这致使资管新规针对系统重要性银行所产生的作用效果在一定程度上有所减弱。 表4 是否为系统重要性银行的异质性检验  (2)资本充足率 监管机构针对银行资本金所设定的要求,其核心目的在于对银行过度涉足风险资产投资的行为加以约束管控,但在实际经营活动中,银行常常会借助开展表外业务的方式,让众多高风险资产得以避开资本充足率等监管政策所施加的约束与限制。银行凭借此类操作提升了资本充足率,表面上似乎 “达到” 了监管要求,但实际上却为整个银行体系以及经济发展埋下了极为庞大的金融风险隐患。因此银行的高资本充足率往往是影子银行业务粉饰的结果[15]。为验证这一逻辑,本文对政策前银行的资本充足率水平展开了异质性分析,实证结果表明,列(1)中交乘项的系数在5%的显著性水平下为负,说明《资管新规》对高资本充足率的银行的风险抑制效果更显著。 表5 资本充足率的异质性检验  (3)杠杆水平 在商业银行呈现出较高杠杆率的情形下,这意味着银行自身相对缺乏自有资本金。而自有资本金对于商业银行具备极为关键的作用,能够为银行提供更为充足的资本防护屏障,在银行面临损失时有效地吸收损失,并起到缓冲风险的重要效能。所以,杠杆率较高的银行在资管新规政策落地实施之后,可能会进一步强化对自身稳健经营状况的重视程度,并且会更为留意监管机构所开展的考核评价工作以及自身在社会上所树立的声誉形象,会更大幅度削减其风险承担水平。 将样本按照中位数分为两组,高于中位数的样本为高杠杆率组,高于中位数的样本为低杠杆率组。结果表明,交互项系数在10%的水平上显著为负,表明资管新规对银行风险承担的降低效应在高杠杆率的情况下更加显著。 表6 杠杆率的异质性检验  2.机制分析 (1)降低不良贷款率 本文构建如下模型来检验资管新规风险抑制效应的不良贷款率作用机制:  产生上述效果一个可能的原因是,随着资管新规的施行,银行以往不规范的资产业务运作方式难以为继。在这一政策所形成的倒逼态势之下,倘若银行意图在未来的监管格局与市场竞争中站稳脚跟,就必然需要重新将精力聚焦于对自身投资研究水准、资产配置能力以及风险管理能力的提升之上,以此来契合新的政策导向与市场需求,进而在全新的金融生态中谋求可持续发展的机遇与空间。因此,资管新规在“围堵”高风险业务的同时,给予了金融机构适当的业务创新空间以保障盈利稳定性,倒逼银行增强自身的盈利能力,帮助金融机构在监管趋严的背景下完成平稳过渡。 六、研究结论与政策建议 本文实证检验了资管新规政策的实施对银行风险承担产生的影响,并进一步分析其作用机制。本文的研究结果表明,资管新规政策的实施能够显著降低银行的风险水平,对确保银行的稳健经营有着积极的促进作用,且对于影子银行业务规模较大的商业银行来说,资管新规的政策效应更加显著。通过异质性分析能够发现,相较于系统重要性银行,资管新规在落实过程中,对于削减非系统重要性银行的风险承担展现出更为突出的成效。并且,对于高杠杆率的银行,该政策所引发的冲击也更为显著。从机制核验的结果来看,资管新规削减了银行不良贷款的占比、提高了银行盈利能力,最终降低了银行风险承担。 基于上述研究结论,本文提出以下政策建议。第一,监管部门理应于《资管新规》的指引之下,持续坚定不移地对银行实施有序的监管举措。从破除刚性兑付机制、严禁资金池运作模式以及严控非标资产投资行为切入,清晰明确地彰显监管部门在引导银行规范经营方面所发挥的关键作用。第二,银行理财业务的演进历程充分表明,一旦金融创新脱离了行之有效的金融监管框架,便极易催生金融秩序紊乱现象以及金融风险隐患。鉴于此,监管部门务必对金融创新业务的监管事宜及风险防控工作予以高度重视,构建更为完善的监管体系与风险预警机制,确保金融创新活动在合规且可控的轨道上运行。第三,对于商业银行而言,始终坚守安全性与流动性原则依旧是实现稳健经营的核心要义。在日常经营运作进程中,商业银行需维持适度的流动性水平,对资金占用比例予以精准把控,科学合理地规划资产规模与结构布局,全方位提升自身抵御风险的综合能力。 参考文献: [1]邵新建,王兴春,肖立晟等.基础货币投放渠道变迁、资金来源竞争与银行理财产品的崛起[J].中国工业经济,2020(7):155-173. [2]高然,陈忱,曾辉等.信贷约束、影子银行与货币政策传导[J].经济研究,2018,53(12):68-82. [3]梁琪,郝毅.地方政府债务置换与宏观经济风险缓释研究[J].经济研究,2019,54(4):18-32. [4]韩珣,李建军.金融错配、非金融企业影子银行化与经济“脱实向虚”[J].金融研究,2020(8):93-111. [5]彭俞超,何山.资管新规、影子银行与经济高质量发展[J].世界经济,2020,43(1):47-69. [6]马德功,赵新,韩喜昆.商业银行参与影子银行业务与金融风险传染——基于影子银行体系资金供给方的视角[J].重庆大学学报(社会科学版),2019,25(3):72-83. [7]高蓓,朱安琪,谭小芬.同业变迁对商业银行经营稳定性的影响——基于中国16家上市银行微观数据的实证分析[J].南开经济究,2019(5):78-97. [8]中国银保监会政策研究局课题组,中国银保监会统计信息与风险监测部课题组.中国影子银行报告[J].金融监管研究,2020(11):1-23. [9]Zhu F, Chen J, Chen Z, et al. Shadow banking shadowed in banks’ balance sheets: Evidence from China’s commercial banks[J]. Accounting & Finance, 2019, 59(5): 2879-2903. [10]王朝弟.中国影子银行发展及治理研究——基于监管实践视角[J].金融监管研究,2023(5):1-12. [11]段喜生.中小商业银行理财业务转型及过渡期安排研究——基于设立理财子公司视角[J].金融理论与实践,2020(9):63-67. [12]刘贯春,陈肖雄,黄雪松,等.银行负债结构与货币政策风险承担渠道[J].管理世界,2024,40(7):84-108. [13]彭俞超,马思超,王南萱等.影子银行监管与银行风险防范[J].经济研究,2023,58(8):83-99. [14]林毅夫,沈艳,孙昂.中国政府消费券政策的经济效应[J].经济研究,2020,55(7):4-20. [15]李文喆.中国影子银行的经济学分析:对金融稳定的影响[J].金融监管研究,2020(5):31-47. |

影子银行、资管新

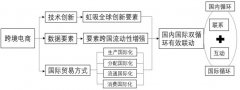

影子银行、资管新 数字经济背景下跨

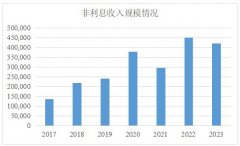

数字经济背景下跨 非利息收入对广西

非利息收入对广西 数字经济赋能区域

数字经济赋能区域 “双循环”格局下

“双循环”格局下 数字普惠金融、财

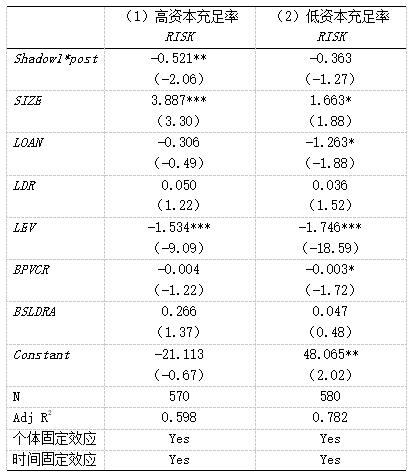

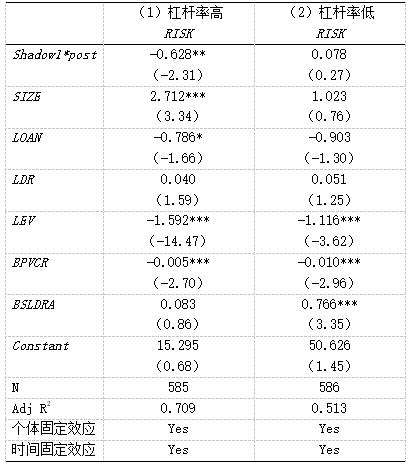

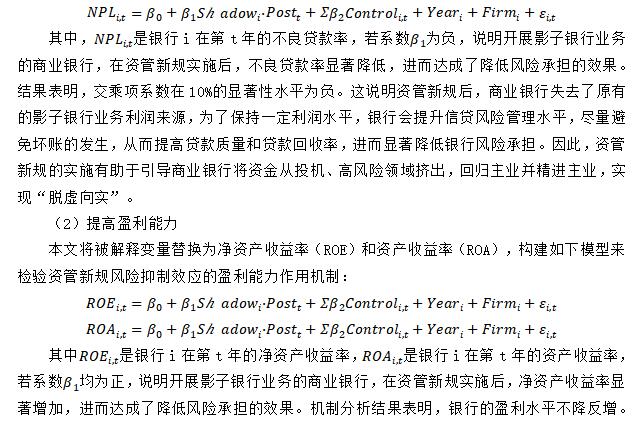

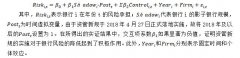

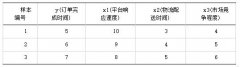

数字普惠金融、财