营销融合下表情符号在中国的研究进展及趋势

|

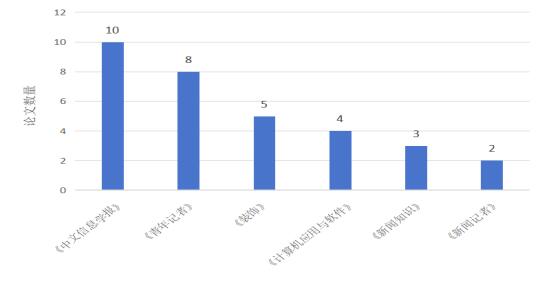

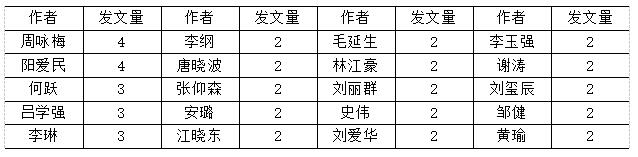

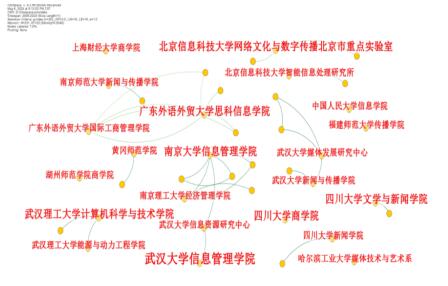

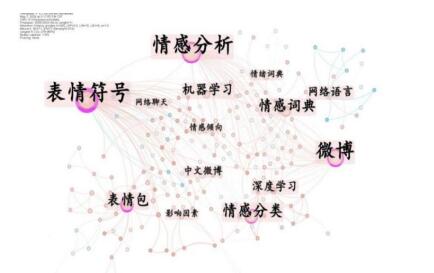

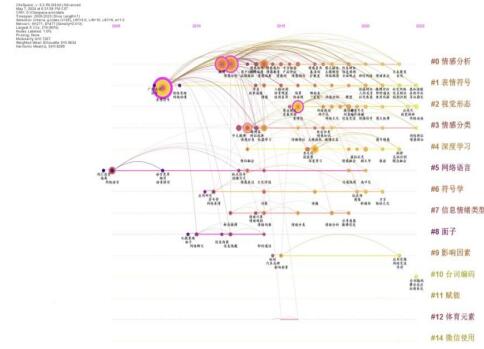

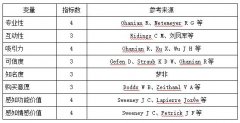

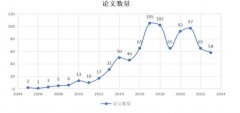

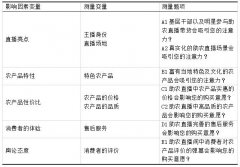

——基于CiteSpace的知识图谱可视化分析 钟燕 曹丽 (西安工业大学经济管理学院, 陕西 西安 710021) 摘要:表情符号逐渐成为生活中不可或缺的表达方式。文章通过选取CNKI数据库中CSSCI期刊、北大核心期刊论文为数据基础,针对表情符号在我国营销融合中的研究现状,借助CiteSpace软件进行时空呈现、研究热点与前沿等方面的可视化图谱分析。研究结果表明,表情符号相关研究正处于发展时期,研究热点从表情符号的涵义与特征发展到表情符号营销研究,且涉及管理学、计算机科学等多个学科知识,文章进一步探索新时代表情符号视觉营销与传播内在逻辑以及未来表情符号营销可能性。 关键词:表情符号;CiteSpace;文献计量 一、引言 表情符号常指网络表情符号,是用户用以满足传递信息与传达情感等相关需求的非书面语言符号,包括颜文字、绘文字、表情包等[1]。表情符号已经成为企业营销的重要工具,在线上与线下均不断发展,对企业和消费者的影响不断加深。学者们围绕表情符号使用理论与现象进行了相关研究,并取得了较为丰硕的成果。因此,文章从计量法的角度对表情符号进行研究探讨,使用可视化软件CiteSpace进行计量分析,对CNKI数据库CSSCI与北大核心期刊中2005-2023年中国表情符号相关的文献进行统计分析,绘制中国表情符号的研究图谱,进而梳理研究进展、探寻前沿热点内容与未来研究方向,对于以知识图谱为基础的表情符号研究做出了有益尝试。 二、文献可视化分析 1.统计来源 文章以中国知网(CNKI)数据库为文献统计来源,检索主题为“表情符号”和“emoji”的期刊论文。我国第一篇关于表情符号的期刊文献发表自2005年,故检索时间范围设置为“2005-2023年”,删除与研究无关、无作者的条目,总共获取CSSCI期刊与北大核心195篇论文,即共获取关于表情符号的195篇有效样本论文。 2.研究方法 文章采用CiteSpace可视化分析软件,该软件由陈超美教授基于java语言开发,功能包括数据挖掘和实现关键词共线、聚类以及作者与合作机构等可视化图谱,帮助研究者客观有效地了解该研究领域的关联知识、链接热点与演进过程。文章通过使用CiteSpace知识图谱,从表情符号研究的时空呈现到热点前沿,梳理表情符号的概念、前因与后效,总结表情符号的语言功能、互动功能与认知功能,从而较为直观地分析表情符号与营销融合在我国的研究进展与趋势。 三、表情符号研究的时空呈现 1.表情符号研究的时间呈现 通过文献发文量的变化可以得出在某一时间范围内,某一研究领域的研究发展动态与趋势以及未来研究预测[2]。对近十年表情符号研究成果的考察,通过分析历年CSSCI与北大核心论文数量,得到各年份分布数据及占比统计图(如图1所示)。  图1 2005-2023年中国表情符号的文献发表分布 由图1可知,我国表情符号研究文献发布数量总体呈现为上升的趋势,大致可分为三个不同阶段,即2005—2016年的缓慢增长期、2016—2022年的反复震荡期、2022—2023年的发展减缓期。其中,在2017年到达一个发表峰值后开始缓慢减少,于2019年至2021年受疫情影响,大众的网络生活日益丰富,表情符号有了进一步发展,相关研究再一次增长并触及又一个发表峰值。 2.表情符号研究的空间呈现 (1)刊载期刊分布 文章参考王晓青[3]的分析方法与布拉德福定律来计算表情符号研究领域的核心期刊。可知分布在核心区的期刊有6种,刊载相关文献共计32篇,占所获取核心期刊的16.4%,如图2所示。从图中6种期刊来看,我国表情符号研究集中发布在传播学、计算机等领域。此外,还有大量刊载数量较少的期刊,所涉及领域包括管理学、心理学等。表情符号多领域研究正逐步增长且取得了一定的成果,形成了扎实的表情符号理论研究体系,为未来表情符号与营销实践提供了重要的研究基础。  图2 表情符号研究文献核心区期刊分布 (2)发文作者分析 ①作者分析。文章借助普赖斯定律来确定表情符号研究的高产作者以发掘研究表情符号领域的中坚力量[3],即m=0.749(nmax)0.5,统计得出最高产作者在近年期刊的发文量是4篇,因此可得m≈2。故发文数量2篇及以上者为表情符号领域的核心作者,共20位,见表1。故核心作者发布总篇数为47篇,占获取样本总数的24.1%。已知核心作者群体发文量应占总数的50%以上,目前表情符号研究的核心作者发文数量与之相差较大,说明我国表情符号研究领域尚缺乏足够的核心作者与文献,未形成稳定核心作者群体。但也表明表情符号正引起越来越多中国学者的关注,对表情符号研究发展有着重要的推动作用。 表1 表情符号研究的核心作者  ②作者合作分析。通过CiteSpace分析软件考察不同作者之间的合作情况,得到的作者合作图谱如图3。图中学者数量虽多但少部分有一定的合作关系,呈现“整体分散、少量集中”的特点。表情符号研究学者间的联系大多限于研究组内,不同院校的研究组尚未形成较强的学术联系,众多科研机构与院校间关于表情符号的研究未有密切合作。  图3 作者合作网络图谱 3.发文机构分析 (1)高产机构分析。利用CiteSpace统计发布表情符号相关文献在3篇及以上的前18个研究机构或院校,见表2。由表2可知,上述18个研究机构共发表相关文献80篇,占所获取有效样本的41%,其中以武汉大学为首,共发表过11篇表情符号研究论文;紧接着是四川大学,亦有10篇的数目。从表中院校可知,北京(北京信息科技大学、清华大学等)与武汉(武汉大学、武汉理工大学等)等地的高校与科研院所因其较高的学术水平与科研理论提供了大量表情符号研究,为后续表情符号研究提供了强有力的支持。 表2 表情符号研究的高产机构  (2)机构合作分析。在发文机构分析的基础上进一步分析机构间的合作,在CiteSpace软件上进行机构分析操作得出网络图谱,见图4。图4反映出各机构与院校间联络关系不密切,同时说明关于表情符号的研究学者或因地域组别的关系合作较少,但有望通过机构间的联系达成相互合作。  图4 机构合作网络图谱 四、表情符号在我国的研究热点与在营销融合视域下的研究前沿分析 1.研究热点分析 分析研究热点与前沿可借助研究主题中的关键词,因为关键词是信息中高度凝练的核心词汇,可以直接有效地传达主要信息[4],关键词在研究领域出现的频率与次数正向反映了研究热点。因此可借由CiteSpace关键词共线网络分析,对195篇表情符号的相关文献进行热点分析,绘制的关键词共线图谱见图5。  图5 关键词共线网络图谱 分析该图谱可知,表情符号、情感分析、微博等关键词在表情符号研究中有重要意义。文章对关键词共现网络图谱中的突出节点与高频关键词所对应的相关研究内容进行梳理分析,归纳出表情符号研究可分为以下三个方面的研究热点: (1)表情符号涵义与特征。表情符号是语言信息中非语言线索的有效补充[5],也可将其视作在线沟通中作为信息补充的数字图像材料[6]。在不同的研究领域,对表情符号的内涵与定义有细微差别。在传播学中,表情符号是一种文本副语言,可补充或取代书面语言进行传播与交流[7]。在语言学中,表情符号是可以代表面部表情、食品以及其他事物等的象形文字[8]。在符号学中,表情符号是一种图形符号,用于传达情感[9]。 (2)表情符号的前因。影响表情符号使用的因素可分为个体因素与社会因素。研究发现相比男性,女性对表情符号的喜爱度与使用频率更高[10]。老年群体喜欢使用常态化表情符号,年轻群体则更偏好新奇的表情符号[11]。表情符号的发展代表了不同文化,例如,中国人在发表评论时通常使用亚式表情符号,美国人更倾向于美式表情符号[12]。并且,人们与关系越亲密的对象交流时使用的表情符号会更生动。 (3)表情符号的后效。在营销方面,品牌方发现表情符号的使用能提高消费者参与,如点赞转发等[13]。在心理学方面,愤怒表情符号的位置会影响人们对发送者的愤怒感知[14]。在传媒学方面,表情符号作为一种图文叙事反映了现代个体更加注重主观的内在心理去感悟社会的表面现象或生活碎片[15]。在计算机科学中,情感分析可以直观感受用户态度,当微博短文本与表情符号占比3:2时,情感检测精度和情感分类效果最好[16]。 2.在营销融合视域下的研究前沿分析 CiteSpace分析软件可以进一步探索研究发展脉络,通过表情符号的关键词共线时间图谱可以深入挖掘表情符号在营销融合视域中的研究前沿内容,得到关键词共线时间图谱,如图6。  图6 关键词共线时间图谱 该图谱从时间角度分析表情符号研究不断变化的关键内容,且关键词不断增多,研究范围亦不断扩大。近几年,在营销研究领域“社交网络”、“使用风格”、“在线评论”等成为表情符号研究关注的焦点,也是表情符号营销的重要研究角度,对相关话题的深入探索形成了表情符号研究前沿。未来表情符号在营销融合中的研究可以关注以下几个方面。 (1)表情符号的语言功能 首先,表情符号在语义传达中的应用。在网络交流中,越来越多的表情符号形式如方言表情符号、弹幕表情符号开始出现。表情符号作为网络交流的一种语言系统,具有语言符号具备的句法、语义和语用三大语言功能。其句法功能是指表情符号是构成句子的元素,可位于句首、句中或句尾。表情符号可作为非语言线索来发挥语义功能,或通过不同的组合以表达不同的含义,具有调整语气、减少误解等作用[17]。表情符号的语用功能代表其本身与诠释者之间的某种关系,因受差异性因素影响,不同个体或群体对同一表情符号的使用方式往往不同。 其次,表情符号在情感表达中的应用。表情符号在模糊的语境中有助于阐明意图,可充当面部表情,在网络交流中表达情感,提高沟通效率。在线沟通时,客服使用表情符号与消费者沟通,可以提高消费者的积极情绪感知[18]。而于在线评论中使用表情符号,可以增强消费者的情感反应,进而提高评论有用性并影响口碑传播[19]。 第三,表情符号在交流传播中的应用。图文表情符号的广泛应用逐渐取代在线交流中纯文字的方式,不同的符号创意可反映不同阶层的话语和心理,表情符号的传播具有“意见与表达的一致性”、“病毒式传播”等多种增强话语可见性的传播潜能,充当话语实践工具[15]。通过对大众图文符号文化的移形改造,对经典话术对白与文本重赋新意,以此表达自身的独特涵义与特点心理活动,越来越多用户开始自创表情符号或表情符号再加工,并形成一种流行趋势,造就当代视觉文化缩影。 (2)表情符号的互动功能 首先,表情符号在商品营销互动中的应用。近年来,营销活动纷纷使用表情符号以达到促销宣传的目的,用一种更趣味性、娱乐性的方式跟消费者互动。研究表明,表情符号在营销活动中的使用通过影响消费者的情绪状态,以达到影响消费者的购买意愿与后续行为的目的[20]。因为情绪具有传染性,当人们接触并感知到表情符号所展现的积极情绪时,人们的情绪会受到感染并自动与之匹配,随即更容易对该商品产生好感并购买[21]。并且,包含表情符号的信息也更有吸引力与说服力,从而在一定程度上影响消费者的购买行为。 其次,表情符号在交流体验互动中的应用。随着数字技术的发展,表情符号衍生出增添活力、吸引关注、彰显个性等作用。表情符号因其图像性的特征使所传达的信息更加丰富,用户的互动交流更加深入,有利于节奏把握。基于此,研究者认为表情符号能够带来更好的线上社交体验,同时给社交焦虑者带来更多安全感,促使交流双方融入,拉近彼此关系[21]。如今各种特定表情符号的使用场景,比如追剧专属弹幕表情符号、点赞比心表情符号、平台互动表情符号(如微信推出的炸弹与烟花互动)等,极大拓展了在线交流对象范围和内容。 (3)表情符号的认知功能 首先,表情符号在个人认知视角下的应用。表情符号是一种图像符号,图形符号是承载信息含义且具有传播功能的视觉形象,图形符号的认知过程包含三大要素:人、图形符号和环境[22]。人是认知过程的主体,图像符号是客体,而图像符号的认知活动离不开特定的环境。表情符号的设计是视觉认知的基础,不同的环境或个体对表情符号的认知往往会有差异,从而影响表情符号的使用与解读。表情符号作为一种新兴的传播媒介在搭建与解析信息的基础上改变了人们的认知。比如在儿童的认知中有表情符号的食品外包装更有吸引力,因此会增加儿童选择购买的可能性,对商品的营销活动有促进作用[23]。 其次,表情符号在社会认知视角下的应用。表情符号有助于解析认知构念并形成关系,除帮助理解外还有助于对话者表达情感和管理相互关系。越来越多人选择更形象的表情符号,希望去拥有更高的直观参与感与临场活动的生动性,在拉近彼此距离的同时形成快速认知,从而有利于双方交流。创新性表情符号往往紧跟时代热潮,蕴含隐喻、转喻等语言认知因素,依据人们的认知和经验,反映群体共同的认知背景。表情符号作为一种信息符号,更加直观生动,不受语言、文化及空间的限制,受众的认知和把握程度更高[15]。以表情符号为代表的图像构建意义的视觉文化元素成为社交媒体赋予人们认知自我与社会的一种重要手段,越来越多“新表情”拓展了人们的认知功能,迎合了人们主导性的视觉心理感知意义的建构途径,也迎合了人们认知和表达的经济性原则。 五、结论与展望 表情符号营销已成为当今时代一种重要的营销方式,在管理学、传播学与计算机科学等多学科的参与下,表情符号研究正在蓬勃发展。文章以2005-2023年关于表情符号研究的195篇CSSCI与北大核心期刊文献为基础,利用可视化分析工具CiteSpace对我国的表情符号相关研究进行整理与分析,研究发现:第一,我国表情符号相关论文量整体上呈现先上升后震荡趋势,且关键词数量与发文数量呈正相关,说明表情符号是当下的热点研究问题。第二,表情符号相关研究虽受到多学科学角度的关注,但核心期刊与作者集中在计算机科学与传播学领域。表情符号研究众多学者相互之间的合作联系较少,尚未形成稳定的核心作者群体。且各发文机构间合作较少,在院校间的合作中表情符号研究还未占据突出地位。第三,表情符号研究热点聚焦于表情符号的内涵和特征、表情符号的前因、表情符号的后效三个方面。第四,我国表情符号研究前沿可从表情符号的语言功能、互动功能以及认知功能等具体问题展开,未来研究可继续探索多方面的研究视角。 参考文献 [1]邹健,江晓东.表情符号研究综述及展望——表情符号在营销领域的应用与启示[J].外国经济与管理,2022,44(4):106-119. [2]邱均平,沈恝谌,宋艳辉.近十年国内外计量经济学研究进展与趋势——基于Citespace的可视化对比研究[J].现代情报,2019,39(2): 26-37. [3]王晓青.中国数字经济研究进展—基于CiteSpace的文献计量分析[J].统计与决策,2023(15):35-40. [4]栾春娟,姜春林.近年来中国发表SSCI论文状况及可视化分析[J].情报资料工作,2008(3):60-63. [5]Lo S. The Nonverbal Communication Functions of Emoticons in Computer-mediated Communication[J]. Cyberpsychology & Behavior, 2008, 11(5): 595-597. [6]Wu R, Chen J, Wang L, et al. The Influence of Emoji Meaning Multipleness on Perceived Online Review Helpfulness: The Mediating Role of Processing Fluency[J].Journal of Business Research, 2022,141:299-307. [7]赵爽英,尧望.表情·情绪·情节:网络表情符号的发展与演变[J].新闻界,2013(20):29-33. [8]余光武,秦云.语言学视角下的网络表情符号初探[J].中国社会科学院研究生院学报,2011(1):130-135. [9]鲁瑶,吴佳妮.网络表情的传播现状及成因探究[J].经济视角,2009(11):70-78. [10]刘丽群,刘玺辰.即时通讯一对一会话中表情符号的使用风格[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版),2021,41(6):123-130. [11]刘学太,巴志超,李阳,等.社交媒体群体性信息交流过程中表情符号使用差异与语义研究——以微信群为例[J].现代情报,2019,39(10): 3-14. [12]Chik A, Vásquez C. A Comparative Multimodal Analysis of Restaurant Reviews from Two Geographical Contexts[J].Visual Communication, 2017,16(1):3-26. [13]McShane L, Pancer E, Poole M, et al. Emoji, Playfulness, and Brand Engagement on Twitter[J].Journal of Interactive Marketing, 2021,53:96-110. [14]武瑞娟,陈玖柒,李研.愤怒emoji位置对发送者愤怒感知的影响[J].心理学报,2021,53(10):1133-1145. [15]张雪,杨向荣.从表情符号到表情包——网络即时交流中的图文叙事[J].传媒观察,2021(7):48-56. [16]赵晓芳,金志刚.融合表情符号与短文本的微博多维情感分类[J].哈尔滨工业大学学报,2020,52(5):113-120. [17]Arafah B, Hasyim M. Linguistic Functions of Emoji in Social Media Communication[J].Opcion, 2019, 35(24):558-574. [18]Smith L W, Rose R L. Service with a Smiley Face: Emojional Contagion in Digitally Mediated Relationships[J].International Journal of Research in Marketing, 2020,37(2):301-319. [19]鄢慧丽,廖其威,熊浩.情感还是非情感?表情符号对餐厅在线评论有用性的影响[J].旅游学刊,2024,39(5):145-160. [20]Das G, Hagtvedt H. Consumer Responses to Combined Arousal-inducing Stimuli[J].International Journal of Research in Marketing, 2016, 33(1):213-215. [21]Lohmann K, Pyka S, Zanger C. The Effects of Smileys on Receivers' Emotions[J].Journal of Consumer Marketing, 2017,34(6):489-495. [22]宫勇.图形符号设计认知研究[D].杭州:浙江大学,2012. [23]Luangrath W, Peck J, Barger A. Textual Paralanguage and Its Implications for Marketing Communications[J].Journal of Consumer Psychology, 2017, 27(1):98-107. |

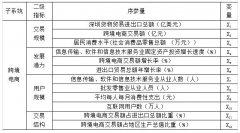

电商直播中主播特

电商直播中主播特 营销融合下表情符

营销融合下表情符 “温暖”失效:拟

“温暖”失效:拟 主播类型对消费者

主播类型对消费者 基于AISAS模型的

基于AISAS模型的 新发展格局下深圳

新发展格局下深圳