新形势下企业参与基础研究的模式、路径及政策研究

|

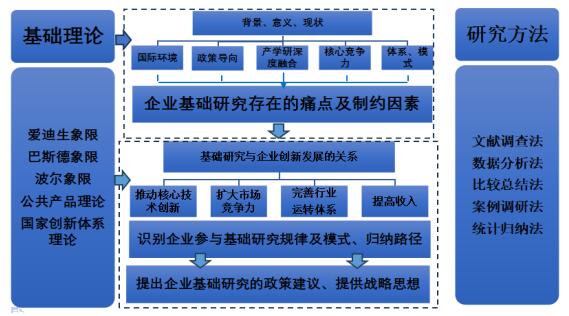

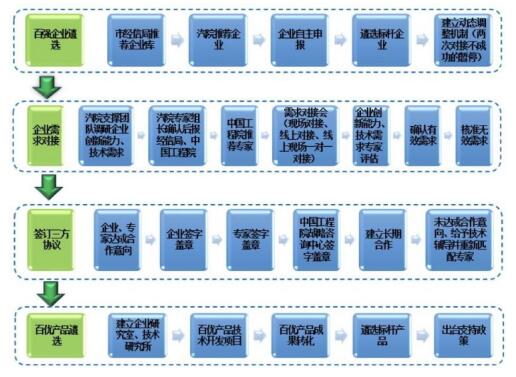

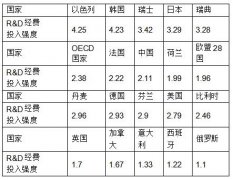

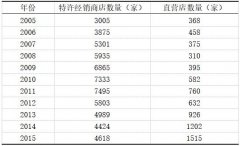

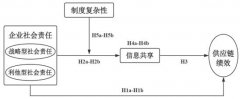

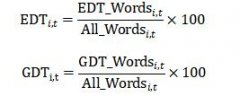

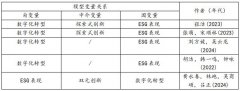

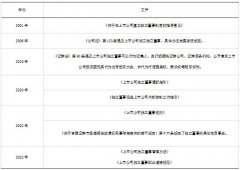

张旭曈 李昊轩 李雨泽 (湖北汽车工业学院,湖北 十堰 442000) 摘要:在以习近平同志为核心的党中央的高度重视下,我国基础研究得到了高度支持。基础研究是科技创新之本,对于提升我国的战略科技实力和国际竞争力至关重要,直接影响着我国向科技强国的持续迈进以及实现“两个一百年”奋斗目标的进程。步入新时代,国家的持续发展对基础科学研究提出了新的要求与挑战。科学研究的范式正在发生剧变,全球面临的挑战也越来越严峻,这都为基础研究的发展带来了机遇与挑战。在此背景下,深刻理解基础研究的时代特征及其重要作用,理性分析其当前的发展状况与存在的问题,积极探索并推动基础研究高质量发展的有效路径,具有深远的意义。党的二十大报告明确指出,要强化企业在基础研究中的重要作用,将其视为不可或缺的参与主体。本文拟以我国企业参与基础研究为切入点,以案例调研为主要研究方案,从理论层面厘清基础研究与企业创新之间的内在联系,识别企业参与基础研究的基本规律和不同模式,归纳企业参与基础研究的路径。结合当前社会发展现状,深入探究在维系中央财政持续稳定支持的前提下,如何构建一个多元化、高效能的基础研究投入体系,并提出企业参与基础研究的政策建议,为我国突破关键领域基础研究提供战略思路。 关键词:基础研究;企业创新;科技创新;驱动发展 企业的核心竞争优势根植于基础研究,它是企业产业核心技术创新的主要源泉。基础研究与企业创新过程紧密相连,企业在推进产品创新时遭遇的诸多难题,往往需依赖基础研究的深入探索方能得以破解。作为一种有效的战略规划,企业基础研究能够推动企业的长期发展,从而在市场经济的进步中提升其竞争力。基础研究的长期投入将反哺企业创新,进而驱使我国相关领域和行业的自主发展。因此,调动企业积极开展基础研究的积极性,并加强基础理论研究以促进产业发展的必要性势在必行。 一、推动基础研究是新形势下企业的必备技能 1.企业参与基础研究的必要性 政府已高度重视推动企业参与基础研究的重要性。在2023年国务院发布的政府工作报告中,明确指出我国将坚定不移地推进创新驱动发展战略的深度实施,加速产业结构的优化与转型升级。报告中特别强调了对基础研究和应用基础研究的支持,视其为推动经济社会高质量发展的关键一环。政府不断提高企业研发费用加计扣除比例,并阶段性扩大到所有适用行业,对企业投入基础研究、购置设备给予政策支持。不仅如此,据新华社2023年九月份的报告显示,我国基础研究投入实现新进展,持续呈现增长态势。2022年,基础研究经费的增长速度较R&D经费增速高出1.3个百分点,维持了较快的增长步伐;其总体规模历史性地跨越了2000亿元大关。位居全球第二;其在R&D经费中的占比也达到了6.5%至7%,呈现出持续上升的势头。《国家创新驱动战略纲要》着重指出,需“强化原始创新,增强源头供给”,并着重强调前瞻性地布局基础研究,以保障关键技术的安全、自主与可控性。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标的建议》则提出,应“鼓励企业加大研发投入,对企业投入基础研究实行税收优惠”。此外,《国务院关于全面加强基础科学研究的若干意见》也建议“构建基础研究多元化投入机制,引导鼓励地方、企业和社会力量增加基础研究投入”。推动企业积极参与基础研究已成为当前一项至关重要的任务。 2.我国企业基础研究与其他国家之间的不足之处 尽管我国在基础研究方面的投入总量持续增长,但中央财政一家独大的格局始终没有变化,企业和高校投入积极性尚未充分激发,多元化基础研究投入体系尚未形成。截至2020年,我国企业在基础研究上的投入仅占全国基础研究经费的约6.52%,同期,与美国基础研究投入经费比例达32.14%、日本这一数据是47.07%相差甚远。在表 1中,我国在创新和研发领域有一定的投入,但相较于主要国家,我国在基础研究投入上的强度仍显不足。以2021年的数据为例,本应担当基础研究主力的高等教育部门,其研发经费执行占比仅为7.8%,这一比例与发达国家相比仍存在明显的差距,显示出我国在构建基础研究强国之路上仍需努力。 中美贸易摩擦的出现使我们深刻认识到自主创新能力对国家长期发展的关键意义。随着国际科技竞争逐渐向基础前沿转移,科技创新能力已成为决定国家综合国力和国际竞争力的重要因素。在当今国际科技竞争日益激烈的背景下,企业参与基础研究对于提升研发效率、突破关键核心技术、获取竞争优势、占领市场以及实现创新发展具有重要意义。更对国家应对国际科技竞争、实现高水平科技自立自强具有至关重要的作用,这同时也是推动构建新发展格局和实现高质量发展不可或缺的一环。 表1 世界主要国家R&D经费投入强度  数据来源:国家科技部 3.大数据时代与基础研究的内核 当前,我国大力推进建设数字中国、网络强国,实施国家数字战略。企业基础研究不仅是技术开发和成果转化的重要催化剂,更是提升企业原始创新能力、掌握核心技术、实现技术创新的根本驱动力。多年的科技创新实践充分证明,基础研究是构建科技与产业发展“高楼”的坚实基石,是推动原始创新的关键所在。解决“卡脖子”问题的深层原因在于基础研究不足。这里所指的基础研究不仅涵盖了自由探索,更包括支撑国家战略需求的重大基础科学问题。只有加强基础研究,才能为科技创新提供源源不断的动力。缺乏“从0到1”的原创性突破,科技创新就如同无源之水、无本之木,难以持续发展和取得重大突破。 企业参与基础研究能够更加高效的激活基础研究整个系统的运转。基础研究作为一种公共产品,其结果往往距离市场和消费者较远。在对基础研究缺乏深入了解的情况下,企业很难保持恒心和毅力去进行那些无法直接带来经济收益且风险较高的研究项目。因此,我们需迫切掌握我国企业基础研究的现状及运作机理,鼓励企业加大对基础研究的投资。同时要优化科研基地与人才的专项配置。通过把握企业参与基础研究这柄利器,为我国科技创新驱动战略作出独特的贡献。 二、基础研究能力提升的途径 从国内外相关文献来看,专家学者们对企业参与基础研究的重要性进行了大量的研究。 1.加强基础研究是企业技术创新的必由之路 在推动技术创新方面,余泳泽和冯栋琨通过研究创新追赶理论指出:基础研究是实现技术赶超的决定性因素,基础研究可以促进高端产业的技术进步,进而实现对关键产业的技术控制。[1]于晓琳与石军伟基于2010至2019年间沪深两市A股制造业上市公司的数据,从企业的进入与退出角度出发,探究了基础研究投入对企业创新影响的区域差异及其作用机理。揭示了基础研究投入对于重点领域及关键技术突破的关键作用,是增强企业创新能力、助力科技强国建设的重要基石。[2]在促进国家经济增长方面,张小筠基于Romer的内生经济增长模型,对比了基础研究与应用研究对经济增长的推动作用。理论研究表明,基础研究能够驱动经济的长期增长。中国实际数据的验证也支持了这一理论观点,同时与陈钰芬、严成樑及龚六堂等学者的研究成果相吻合。[3]施晓光基于国际地缘政治格局改变的背景分析基础研究概念,提出基础研究是科技创新进步的关键源泉与核心驱动力,其价值主要体现在扩大人类认知水平和图景、促进经济社会发展、推动科技进步等方面。[4] 2.现代基础研究概念的演变与影响 现代“基础研究”的概念最早源于1945年美国学者范尼瓦·布什在《科学——无止境的前沿》报告中的阐述。布什指出,基础研究是技术进步的先行者,并构建了一个科学研究的线性流程模型:即“基础研究—应用研究—产品开发—生产经营”。在企业创新方面,Ceccagnoli Marco& Lee You-Na& Walsh John P.利用对美国制造业企业的大规模调查数据研究,表明了基础研究与更多的企业创新有关。[5]在企业生产力方面,Martinez-Senra, Ana I. & Quintas, Maria A. & Sartal, Antonio& Vazquez, Xose H.基于8416家企业的丰富数据, 基础研究增加了企业的知识存量和流量,进而增强了企业辨识、吸纳及运用外部知识资源的能力。进一步增强了企业的产品创新绩效。[6] Czarnitzki.D & Thorwarth.S发现,相较于应用研究和发展研究,基础研究能够产生更为显著的产出效益。尤其在高科技企业中,这种促进效果更为突出。[7]Choi Jin-Uk&Lee Chang-Yang使用2003-2012年期间韩国制造业企业的独特面板数据,发现企业更好地利用基础研究来提高其研发生产力。[8]在经济增长领域,Yang W以国家自然科学基金投入为切入点,探讨了基础研究在促进中国经济增长方面的重要作用。[9] 3.基础研究对企业和国家发展的综合作用 以上对基础研究的分析皆说明了基础研究在促进企业涌现原创性成果、蓄积社会长远发展原动力、提高国家战略科技力量等方面不可或缺的作用。但较少从基础研究从企业层面到国家层面的综合作用、基础研究人才制约问题突出和产学研合作基础不足几个方面展开研究。因此本文将基于双百行动的案例视角分析企业参与基础研究的模式和路径,探索基础研究人才自主培养和使用新模式,促进产学研深度融合,以期进一步证明基础研究在加强企业竞争力和推动国家实现高水平自立自强方面的重要作用,也一定程度上丰富了相关研究。在新的发展环境下,深刻认识基础研究的重要作用,探索实现基础研究高质量发展的有效路径。可以促进经济社会高质量发展。 三、基础研究提升的方法 2019年,中国工程院与湖北省十堰市政府签署了“双百行动”战略合作协议,旨在通过创新驱动加快转型升级,调整产业结构,推动车城十堰绿色发展。为实现“现代新车城、绿色生态市”的高质量发展目标,中国工程院与地方高校湖北汽车工业学院达成了合作协议,共同承担供求对接和技术转移服务,提升科技创新成果转化绩效。本论文拟在“双百行动”的背景下,深入研究如何提升企业的基础研究能力。 1.研究思路: 鼓励企业成为基础研究的生力军 本论文立足于基础研究的基本规律,同时结合当前我国企业创新发展的整体格局与现状作为研究起点,主要从以下四个方面厘清基础研究与企业创新关系:在国家层面,科技创新已成为国际产业竞争的关键焦点,亟需通过加强基础研究来催生一系列高质量的原创性科学成果。增强我国科技实力。在社会层面,创新周期的持续缩减,一定程度上淡化了基础研究作为“公共品”的属性。政府需完善资本市场估值体系,将企业的基础研究投入纳入市场估值并以溢价形式反映,促进企业积极投入基础研究。在产业层面,基础研究的参与成为推动企业持续发展的核心支撑,更是对整个产业体系的重要补充。从企业自身出发,加强基础研究逐渐成为企业创新和发展的内在要求。企业需要不断推动基础研究工程化,吸引国内外资金技术,以增强其竞争力。  图1 研究技术思路图 2.研究内容:对基础研究进行系统认知 调研在政府引领下企业参与科技成果对接与转化的案例。在新形势背景下,识别企业参与基础研究的基本规律和不同模式,为促进企业多元化参与基础研究投入的激励机制提供依据。以“中国工程院战略咨询中心+湖北汽车工业学院”服务团队参与湖北省十堰市“双百行动”为切入点,引入优势技术团队对接十堰技术创新的需求。通过深入调研企业参与基础研究的基本情况,对企业参与基础研究现状及成效展开具体研究,形成有效的研发和服务队伍,为企业提供基础研究服务、技术开发、成果转化和技术孵化服务。在此基础上,我们将探索并构建一个以企业为主导,政府、高校、科研院所、目标用户以及中介机构为支持的“六位一体”协同创新体系的基本模式。 同时,我们对企业内、外部机制进行了深入研究,并形成了企业参与基础研究的路径报告。此外,我们还将开展技术培训和咨询,帮助企业技术人员和经营管理人员提升业务能力与水平。  图2 “双百行动”工作流程图 3.技术路线:为企业参与基础研究提供方法 归纳企业参与基础研究的运行机制、基本规律,探索有效途径与措施。在产学研深度融合背景下,从国家、社会、产业和企业四个层面提出政策建议,推动企业投身基础研究,为增强我国技术自主供给及确保供应链安全提供战略导向。 针对企业参与基础研究过程所面临的难点和痛点,以“中国工程院战略咨询中心+湖北汽车工业学院”服务团队策划并主持“双百行动”供求对接和平台筹建等服务活动的过程为案例调研对象,综合“中国工程院战略咨询中心+湖北汽车工业学院”技术转移服务团队的实践探索经验,在政府引领和新形势环境下,鼓励企业参与基础研究服务体系、完善服务体系;梳理企业参与基础研究运作机制,加强多方沟通与协调;打造企业参与基础研究的公共服务平台,以全流程跟踪服务促进精准对接;增强企业参与基础研究平台及产业人才培育,优化参与体系;贯彻保障激励政策等,对企业持续提升基础研究绩效提出相应对策建议。 本研究方法从整理基础研究与企业创新关系、分析企业科技成果案例、识别企业参与基础研究现状三个方面分别深入调研,归纳基础研究对企业创新的重要性,为构建基础研究多元化投入体系提供借鉴。同时促进了基础与应用研究的融通,加速了产学研一体化进程,为制定基础研究顶层设计和统筹协调、优化基础研究发展机制和环境探索了可行之道。 四、分析 随着当今国际科技竞争日益激烈,提高企业基础研究和创新能力已成为国家及社会各界十分重视的问题。尽管我国基础研究已取得显著进展,但其整体实力与科技发展水平尚与我国作为全球第二大经济体的地位不匹配。当前,全球正经历深刻的大发展、大变革与大调整,新一轮科技革命与产业变革正加速推进。作为科技与产业发展的驱动力,基础研究在我国的需求愈发迫切,同时世界各国也在加速布局基础研究。因此,我国政府对企业参与基础研究给予了高度重视。并将企业基础研究纳入十四五规划。为促进企业参与基础研究,政府,企业,各大高校等多方主体需要共同参与。本文在科学研究范式的变革和全球性挑战的背景下,针对企业参与基础研究积极程度不足等问题,采用R&D指标,分析科学研究基本类型的四象限模型,对企业参与基础研究的各类影响因素做出了分析。本论文可以有效增加企业重大原创性成果,提高企业参与基础研究积极性。合理化基础研究投入结构,优化全社会支持基础研究的环境。同时更为完善我国基础研究评价激励制度,培育具备国际竞争力的战略科技领军人才与创新先锋。建设创新型国家和世界科技强国提供参考。本文参考了多篇相关政策和文献的前提下,以双百行动为实际调研案例,考虑现实情况和可能影响企业实际参与的因素,得出主要研究结论如下。 1.国家层面:基础研究驱动高质量发展 在国家层面,随着新一轮科技革命与产业变革的深入发展,学科间交叉融合日益紧密,科技与经济社会加速渗透融合,基础研究已成为构建国家新发展格局、驱动经济高质量发展的核心要素之一。为此,国家需深化对基础研究的前瞻性、战略性和系统性布局,从根本和源头着手,攻克关键技术的瓶颈问题。为创新发展提供政策的价值驱动和战略牵引作用。从而增加重大科技创新成果的涌现,带来生产力的深刻变革。 2.社会层面:要增强大众基础研究信心 在社会角度,基础研究转化周期明显缩短,基础研究的“公共品”属性不断弱化。政府可以通过提供税收优惠和设置有效率的专利制度为企业等经营主体提供激励,也需要加强对高校和研究机构基础研究中心的支持,从而提升企业投资基础研究的热情。还可以创建多元化基础研究投入体系,加大对基础研究的财政支持。企业应敏锐洞察市场需求,快速把握技术创新趋势,主动探索与产业发展需求相契合的基础研究领域。通过持之以恒加大基础研究投入,可以在新发展阶段提高全要素生产率,从而抢占产业核心技术制高点,促进创新型国家建设目标的实现。 3.产业层面:参与基础研究利于全国产业体系的进一步变革 在产业层面,随着传统要素增长的驱动力逐渐减弱,要素成本硬约束、产能过剩、内需升级拉动、创新驱动、政府调控引导等因素的作用和影响,传统企业简单粗放的发展方式亟需得到改变。基础研究作为根本源动力,有助于企业顺应市场竞争态势,增强产品与服务的高附加值,提升整体竞争力,实现产业可持续发展从依靠技术进步和自主创新转向高值化发展,从依靠质量提升和标准建设转向品牌化发展,从依靠新一代信息技术和产业融合转向服务化发展,从依靠清洁生产和循环经济转向绿色化发展。这些举措可以助力企业技术升级,促使发展焦点转向高附加值产业或产业链的关键环节,从而推动传统产业转型与升级,构建现代化高质量经济体系,加速产业体系的演进与变革。 4.企业层面:要加快弥补基础研究短板 从企业自身出发,相较于主要创新型国家,我国企业在基础研究领域的贡献尚待提升,基础研究短板问题愈发凸显。我国企业不仅基础研究投入不足,应用研究占比也相对较低。加大基础研究参与力度,有助于企业向创新链上游延伸,进而激发多元创新主体协同推进科技进步的巨大潜能。需重视促进各创新主体间的良性互动,充分利用企业尤其是科技领军企业在产业链中的引领作用,健全基础研究项目立项机制,并在重大科技任务实施中强化创新联合体机制。此外,应深化产教融合、科教融汇,支持企业强化基础研究人才队伍建设,推动高校与企业协同,依据企业需求培育高质量的研究人才。要尊重知识生产和产权保护理念,激发企业创新活力,促进关键核心技术的研发。通过加大基础研究,可以提升企业核心竞争力,加快涌现产业科学技术领域的科学研究成果,推动新时代国家基础科学研究体系建设,将科学发现转化为生产力,提升国家创新系统的整体效能。 五、结语 新形势下企业积极参与基础研究,可以提高企业核心竞争力,推动不同行业和领域创新要素有效对接,大幅提升我国基础科学研究整体水平和国际影响力,在更多关键领域引领全球进步,产出一系列对世界科技与人类文明发展具有重大意义的原创性科学成果,为我国基本实现社会主义现代化目标、跻身创新型国家前列奠定坚实基础。 与已有的研究相比,本论文缺乏全面性的实践经验分析。论文结构简单清晰的同时,必然存在着角度单薄的不足,只能针对有限个方面提出举措,涵盖面较小。同时本文未充分探讨这些基础研究的长期效应。如何确保企业的基础研究投入在未来能够持续产生价值,以及如何鼓励企业不断加强对基础研究的投入,仍然值得深入研究。 参考文献 [1]余泳泽,冯栋琨.以基础研究推进科技自立自强:内在逻辑与关键议题[J].兰州财经大学学报,2023,39(6):1-17. [2于晓琳,石军伟.基础研究投入如何影响企业创新?——基于企业进入和退出的视角[J].福建论坛(人文社会科学版),2022(10):77-90. [3]张小筠.基于增长视角的政府R&D投资选择——基础研究或是应用研究[J].科学学研究,2019,37(9):1598-1608. [4]施晓光.探究“卡脖子”的破解之道——试论基础研究的价值及其实现方式[J].北京教育(高教),2023(10):4-11. [5] Ceccagnoli M, Lee Y N, Walsh J P. Reaching beyond low-hanging fruit: Basic research and innovativeness[J]. Research Policy, 2024, 53(1): 104912. [6] Martinez-Senra A I, Quintas M A, Sartal A, et al. How can firms’ basic research turn into product innovation? The role of absorptive capacity and industry appropriability[J]. IEEE Transactions on Engineering Management, 2015, 62(2): 205-216. [7] Czarnitzki D, Thorwarth S. Productivity effects of basic research in low-tech and high-tech industries[J]. Research policy, 2012, 41(9): 1555-1564. [8] Choi J U, Lee C Y. The differential effects of basic research on firm R&D productivity: The conditioning role of technological diversification[J]. Technovation, 2022, 118: 102559. [9] Wang Y , Xia W , Liu F , et al. How can basic research support the development of strategic emerging industries: The case of Zhejiang Province[C].International Symposium on Management of Technology. IEEE, 2012.

[注]:大学生创新创业训练计划国家级项目(DC2023014) |

新形势下企业参与

新形势下企业参与 李宁数字化转型对

李宁数字化转型对 企业社会责任、信

企业社会责任、信 提效与增长双视角

提效与增长双视角 双元创新视角下传

双元创新视角下传 “吉祥物”还是“

“吉祥物”还是“