外来者劣势对中国企业跨国并购绩效的影响

|

——基于无形资源的视角 雷玲晓 (太原科技大学经济与管理学院,山西 太原 030024) 摘要:针对中国跨国并购绩效不佳,基于无形资源视角,本文选取A股上市公司281家企业完成的365起跨国并购案件作为样本,用熵值法合成外来者劣势指标,对外来者劣势与跨国并购绩效之间的关系进行探究,并检验无形资源在这一过程中的调节作用。研究结果表明:外来者劣势对跨国并购绩效有显著的抑制作用;无形资源对这一抑制作用有缓解效果。与非国有企业相比,外来者劣势对于国有企业的跨国并购绩效的负向影响更大。相比于“一带一路”国家,外来者劣势对非“一带一路”国家跨国并购绩效的负向影响作用更大。 关键词:外来者劣势;跨国并购绩效;无形资源;抑制作用 一、引言

近年来,在国家政策的鼓励与支持下,为了获取优势资源、提升竞争力,越来越多的企业走上了国际化道路。作为对外直接投资的一种重要渠道,企业的跨国并购呈现出持续性活跃的态势(刘青等,2017)[1]。商务部、国家统计局以及国家外汇管理局联合印发的《2021年度中国对外直接投资统计公报》显示:2021年我国跨国并购交易总额从2004年的30亿美元提升到318.3亿美元,实现了近十倍的增长。然而近几年全球经济进入疲软期,贸易保护主义抬头,“七七定律”显示,在跨国并购中70%的企业未能实现预期的商业价值。 Hymer(1976)[2]认为,外来企业由于对东道国的不熟悉不了解,会产生额外的经营成本,相对于本土的竞争企业来说,跨国企业在东道国经营很可能处于劣势地位,甚至会对绩效产生负向影响。企业作为一个拥有独立身份的组织,在进行跨国并购时,首先面对的问题就是本企业身份。尽管当今经济全球化趋势进一步加深,世界市场的合作日益紧密,但当异国企业进入东道国市场时,在东道国政府、相关竞争者、消费者眼中,“外来者”的标签依旧清晰可见。 企业跨国并购时,“外来者”身份对其有着持续深远的影响,Zaheer(1995)[3]明确地将由地理位置差异、东道国市场缺乏经验、难以获得东道国认可、母国经济实力等因素导致的企业处于劣势的现象定义为“外来者劣势”。而且,因我国经济体制的特殊性以及文化底蕴的独特性,我国企业在进行跨国并购时一般会面临更大的风险与挑战。所以,克服外来者劣势,是目前我国企业急需解决的现实问题。 目前,我国关于外来者劣势理论的探究还处于起步阶段,尚未形成一个完整体系。鉴于此,本文基于我国跨国并购企业面临巨大风险的背景,对外来者劣势与跨国并购绩效之间的关系进行研究,并进一步分析无形资源的调节效应,来提出克服外来者劣势的对策建议。 二、研究假设

1.外来者劣势对于跨国并购绩效的影响

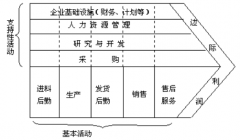

Hymer(1976)[2]首次提出 “海外经营成本”的观点来阐述跨国企业在进行并购中承担的额外风险及成本。Zaheer(1995)[3]首次用“外来者劣势”(Liability of foreignness,LOF) 来概括这种现象,并指出跨国并购企业由于两国的制度、文化等差异在东道国经营时,因“外来者”身份面临一系列风险,这些风险增加了跨国企业在东道国经营的难度,并会对并购绩效产生负向影响。Eden和Miller(2004)[4]认为,制度距离、文化距离、地理距离等是产生额外经营风险与成本、导致LOF的主要原因。 新制度经济学认为制度对企业运行的绩效至关重要,然而制度的差异导致企业难以获得东道国的“合法性”。企业进入新市场时,能否顺利建立和维持合法性决定了企业海外并购能否获得持续收益(吴小节和马美婷,2022)[5]。而合法性是企业跨国并购后生存发展的基石(何金花和田志龙,2019)[6],合法性取得难会增加资源尤其是无形资源整合的难度。制度距离越大面临的国家间法律法规、商业惯例、市场规则差异越大,跨国并购企业进行制度解读以及适应市场环境的难度越大,更易受到东道国利益相关者以及政府的抵制,导致合法性缺失从而影响跨国并购绩效。制度距离越大,在整合过程中受到东道国的法律法规、市场机制体制的影响越大,尤其无形资源具有隐默性,会增加资源整合的难度。 文化距离是指两国因历史因素以及发展状况不同导致的世界观、价值观的差异,主要表现为宗教信仰、语言以及社会风俗习惯等的差异。乌普萨拉理论认为企业的跨国并购受到“心理距离”的影响,文化距离越大,东道国员工对于并购方的认同感越差,“心理距离”越大,增加了双方的理解成本、认识误差,最终导致并购后的整合难度增大,尤其企业员工所掌握的无形资源比如:思想观念、管理制度、领导风格等,都导致并购企业需要花更多的成本与员工进行沟通,语言的差异也会加剧并购双方的摩擦,使谈判失败的风险增加(张建红和周朝鸿,2010)[7],这些均会对跨国并购绩效产生负向影响。同时,文化距离越大,政府出于资源保护,更倾向于将优势资源分配给本土企业,这也将增加跨国企业资源获取的难度,进一步对跨国并购绩效产生负向影响。 地理距离是信息不对称的决定性因素之一,信息不对称的程度越严重,并购交易以及之后整合面临的不确定性因素就越多(李玉梅和桑百川,2010)[8],信息不对称贯穿着跨国并购的整个流程。在跨国并购前期,地理距离对尽职调查造成影响,距离越大获取信息的渠道就会越少,获得信息的范围越有限,所获取的信息的准确性以及时效性就越差,隐性信息的获得会更困难,因此,在并购前就越难获得足够充分信息。并购中控制的有效性也会因信息不充分、不及时而受到影响,进而使并购面临较高的风险,对并购绩效产生负向影响。综上提出如下假设: H1:外来者劣势对企业跨国并购绩效产生负向影响。 2.无形资源的调节作用 无形资源是一种能助力企业获得收益的无实物形态的资源。随着市场竞争的日益激烈,无形资源成为决定企业成败的战略性资源(刘天,2013)[9]。其中,无形资源包括企业的商业价值观、品牌、创新专利等,企业的品牌效应可以助力企业在实施跨国并购时获得“合法性”地位,获取政府以及利益相关者的认可。企业的创新专利可以是企业实力的一种证明,企业的实力越强,越有利于企业实施跨国并购行为。并且,无形资源由于其隐默性,给资源整合造成困难,母国企业拥有的无形资源越多,在进行跨国并购时的知识吸收能力越强,并且,可能与利益相关者拥有相对兼容的商业价值观,这意味着可能与并购方关于其他无形资源的评估达成一致,增加并购后整合的便利性和合作性。根据以上分析提出如下假设: H2:无形资源可以降低外来者劣势对于跨国并购绩效的负向影响。 三、研究设计

1.数据和样本

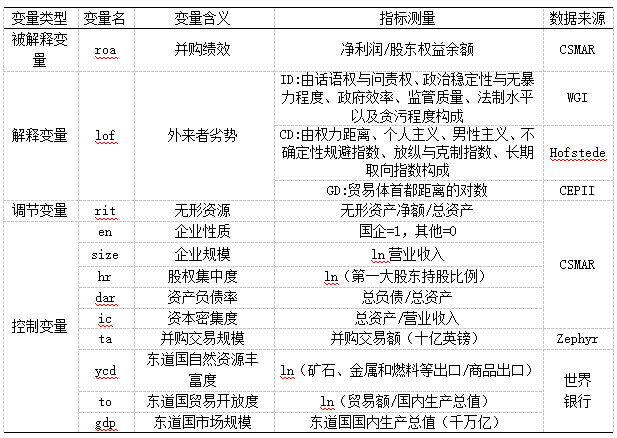

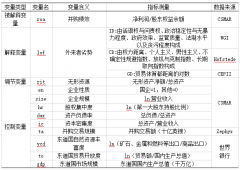

本文研究样本来自BVD-Zephyr数据库,收集整理A股上市公司的跨国并购数据。为保证实证结果的可靠性以及结论的普适性,本文按照以下标准对数据进行甄选:(1)剔除并购方为个人的并购案件;(2)剔除目标公司在避税天堂的案件;(3)如果一家公司在同年发生两次或者两次以上的并购案件,选择交易金额最大的案件;(4)剔除交易金额小于100万英镑的案件;(5)剔除ST、ST*、PT公司并购案件;(6)剔除关键变量缺失的案件。经筛选,最终得到包括281家企业完成的365起跨国并购案件。 2.变量的定义和测量 表1 变量符号、含义及计量方法  四、实证分析

1.基准回归结果分析

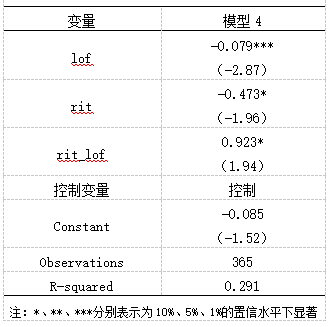

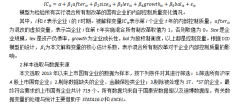

(1)外来者劣势对于跨国并购绩效的影响检验 为验证外来者劣势对于跨国并购绩效的影响,进行实证检验。 根据表2中模型3的实证结果显示,外来者劣势与跨国并购绩效在5%的置信水平下显著,假设H1得到验证,说明外来者劣势会对跨国并购绩效产生显著的负向作用。由于中国与东道国在制度、文化、地理位置上有着或多或少的差异,这些差异导致我国企业被赋予“外来者”的身份标签,会使我国企业在并购时受到阻碍,付出一些额外成本,导致我国企业跨国并购绩效受到抑制。 (2)无形资源的调节效应检验 为了检验假设H2在模型3的基础上增加调节变量。根据回归结果检验无形资源如何调节外来者劣势与跨国并购绩效的关系回归结果如表3所示。

从回归结果可知,无形资源与外来者劣势的交乘项系数为正且显著,说明无形资源减轻了外来者劣势对于跨国并购绩效的负向影响,主要是因为无形资源是企业核心竞争力之一,我国企业拥有的无形资源越多,在跨国并购时越容易获得合法性。假设H2得到验证。 表3 调节效应检验  2.进一步分析

(1)按企业性质进行分组回归 因我国特殊的经济体系,东道国政府可能会认为国企的跨国并购行为存在一定的政治目的(蒋冠宏和蒋殿春,2012)[10],因此将企业按性质划分为国有企业以及民营企业是一种较为普遍的分类。故将样本以跨国并购企业的性质进行划分。

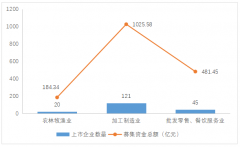

从表4的回归结果可以看出,民营企业并购占比较大,相对于民营企业,国有企业在进行跨国并购时,并购绩效受到外来者劣势的抑制性强。我国企业在进行海外并购时确实会因为企业的性质遭受到不平等待遇。这可能是因为,我国因经济体制的不同导致了审核力度的增加,也可能会受到利益相关者的不认可,进一步增加了跨国并购的困难,为了并购的顺利实施,需要额外支付歧视成本以及关系成本,这都将对跨国并购绩效产生负向影响。 (2)按东道国是否为“一带一路”国家进行分组回归 共建“一带一路”成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台,为了检验外来者劣势对跨国并购绩效的影响在东道国是否为“一带一路”国家上的差异性,对案件进行分组,其中“一带一路”沿线国家70个,非“一带一路”国家295个,回归结果见表5。

外来者劣势在非“一带一路”沿线国家显著负向作用于跨国并购绩效,系数为-0.059,在10%的置信水平下显著,然而,外来者劣势在“一带一路”沿线国家对跨国并购绩效的抑制作用不显著,且明显较小。其内在原因可能是:“一带一路”倡议以政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通为主要内容扎实推进,通过签订协议,“一带一路”沿线国家之间保持良好稳定的外交关系,成员国彼此经常的会谈、交流,彼此的好感度和信任感上升,降低两国的差异对于绩效的影响。因此,在“一带一路”倡议的推进下,外来者劣势对于跨国并购绩效的负面作用明显被弱化。 3.稳健性检验 为保证研究结果的可靠性以及稳健性,本文通过更换关键变量来进行稳健性检验,其中模型9为将模型3中的被解释变量替换为净资产收益率(ROE),模型10为在模型3的基础上更换解释变量,其中制度距离用欧式距离的方法进行计算,先计算制度距离在六个维度差异的平方和,然后开平方求得两个贸易体的制度距离,依旧用熵值法求出综合得分lof1。

回归结果表6显示,无论是更换被解释变量还是更换解释变量,LOF在5%的置信水平下对跨国并购绩效产生显著的抑制作用。因此稳健性通过,说明本文的研究结果可靠性较高。 五、研究结论与政策建议

1.研究结论

通过对已有文献的梳理,并对相关理论进行分析,发现外来者劣势会对跨国并购绩效产生负向影响,并且无形资源以及数字金融可能会弱化这一影响。通过选取中国A股上市企业2009—2021年已完成的并购案件作为研究对象,探究外来者劣势对于跨国并购绩效的影响,得出结论如下: (1)外来者劣势会对企业跨国并购绩效产生负向影响。与大多数的研究结果一致,由此可得,外来者劣势的存在会损害中国企业的利益。 (2)无形资源对外来者劣势与跨国并购绩效的负向作用有显著的弱化效果。无形资源是企业内在实力的象征,企业拥有的无形资源越多,越易获得东道国以及利益相关者的认可。 (3)外来者劣势对跨国并购绩效的影响因企业性质而有差异。根据数据显示,近80%的跨国并购主体是民营企业,也侧面证明民营企业在我国稳定民生,促进国家发展方面的重要作用。国有企业在进行跨国并购时受到的外来者劣势的抑制性作用更强。 (4)根据东道国是否为“一带一路”国家进行划分,发现相对于非“一带一路”国家,我国企业进行跨国并购时,外来者劣势对“一带一路”国家的跨国并购绩效的负向影响作用较小且不显著。这说明我国企业在东道国为“一带一路”国家进行跨国并购时具有优势。 2.对策建议 中国企业进行跨国并购的金额与数量逐年递增,虽然面临不同的风险,但跨国并购依旧是我国企业实现企业国际化发展的必经之路。根据本文的研究内容给出相关的政策建议: (1)政府层面 ①激发民营企业经济活力

我国的民营经济实现了由弱到强的发展,在国内生产总值中的贡献率达到60%以上,在企业数量上占比超过90%,政府应该继续制定鼓励民营企业经济发展相关的政策以及制度。深化要素市场体系改革,着眼于进一步推进民营企业发展,激发民营企业的创造力,支持民营企业开辟新赛道,积极推动民营企业拓展跨国业务。 ②统筹“一带一路”建设

“一带一路”的共商共建共享理念,为我国“双循环”提供了政策支撑。我国政府应继续稳步推进“一带一路”建设,聚焦更优发力点,塑造更合适的结合点,加强与周边各国互助往来,保持良性积极的发展势头,为我国跨国并购提供更优势的政治环境支撑。 (2)企业层面 ①聚焦外来者劣势的影响

企业应在跨国并购前做好充分的尽职调查,防范风险状况的发生,建立严谨的企业并购机制,理性进行跨国并购,并充分考虑因外来者劣势造成的企业并购绩效不佳的状况。在实施跨国并购的整个流程中,要熟知两国差异,了解东道国的法律体系、人文情怀等。 ②强调企业无形资源发展

随着市场经济的发展,无形资源越来越成为企业核心竞争力的一环,但目前我国企业对于无形资源的重视程度不足,企业应发掘自身在开发与利用无形资源中的问题,营造企业氛围,制定相关激励机制,健全创新体制,加大对于无形资源开发的人员投入与资金注入。 ③重视东道国的区位选择 我国跨国并购企业应该积极响应“一带一路”倡议的号召,多与沿线国家进行经济合作,扩大与亚、欧、非国家的经济交流,重视与利益相关者的文化交流,塑造良好的企业形象,逐步实现中国企业品牌效应。 参考文献 [1]刘青,陶攀,洪俊杰.中国海外并购的动因研究——基于广延边际与集约边际的视角[J].经济研究,2017,52(1): 28-43. [2]Hymer. International Operations of National Firms[J]. Journal of International Business Studies,1976, 9(2): 103 -104. [3]Srilata Zaheer. Overcoming the Liability of Foreignness[J],The Academy of Management Journal Volume 38, Issue 2. 1995: 341-363 [4]Eden L. and S. R. Miller. 2004. Distance Matters: Liability of Foreignness, Institutional Distance and Ownership Strategy [M]. in Advances in International Management, Eds.by Hitt M.A.and J. Cheng, Elsevier. [5]吴小节,马美婷.制度距离对海外并购绩效的影响机制——并购经验与政治关联的调节作用[J].国际商务研究,2022,43(2):13-24. [6]何金花,田志龙.中国海外投资项目政治风险的演化:基于合法性视角的案例研究[J].管理评论,2019,31(6):277-288. [7]张建红,周朝鸿.中国企业走出去的制度障碍研究——以海外收购为例[J].经济研究,2010, 45(6): 80-91+119. [8]李玉梅,桑百川.后金融危机时期企业海外并购的风险与控制[J].国际经济合作,2010 (12):29-33. [9]刘天.论企业关键性无形资源[J].财会通讯,2013,612(28):104-106. [10]蒋冠宏,蒋殿春.中国对发展中国家的投资——东道国制度重要吗?[J].管理世界,2012(11):45-56. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

高管团队稳定性、

高管团队稳定性、 外来者劣势对中国

外来者劣势对中国 基于价值链理论的

基于价值链理论的 技术创新、内部控

技术创新、内部控 创新金融产品在推

创新金融产品在推 混合所有制改革与

混合所有制改革与