数字经济赋能天府文化旅游产业高质量发展的路径研究

|

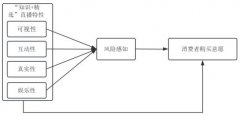

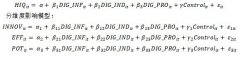

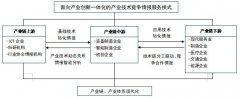

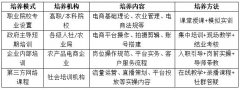

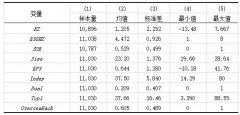

杨燕 (四川旅游学院,四川 成都 610100) 摘要:当前,数字经济作为一种创新的经济模式,正在为文化旅游产业的高质量发展注入强劲动力。以历史名人文化产业为例,阐述了数字经济赋能历史名人文化产业的作用机理,剖析了数字经济赋能成都历史名人文化产业高质量发展的现状和问题,总结提炼出数字经济赋能历史名人文化产业高质量发展的提升路径,主要包括:发挥政府职能,加强顶层设计、以“+数字”为手段,构建“四维赋能模型”、提升企业创新活力,加强数字人才培养等,为推动成都历史名人文化旅游产业高质量发展提供了思路。 关键词:数字经济;历史名人文化;文化产业;高质量发展 一、引言 党的二十大报告提出,“以文塑旅、以旅彰文,推进文化和旅游深度融合发展。[1]”四川是我国重要的文化发源地和旅游胜地,而成都这座拥有2300年建城史的历史文化名城,在四川的文化和旅游发展中更扮演着举足轻重的作用。 历史名人是一种无形的文化资产,是民族人文精神的杰出代表。自古以来,巴蜀地区人才辈出,人文荟萃,涌现出杜甫、李冰、苏东坡、诸葛亮等历史文化名人,他们的精神、智慧与成就,构成了天府文化的重要组成部分。在成都加速建设“世界文化名城”的战略框架下,历史名人文化资源作为天府文化的精神坐标,其开发效能直接关系到成都城市文化软实力的国际竞争力。随着数字经济的蓬勃发展,数字经济已成为推动中国经济高质量发展的新动能[2]。数字技术广泛渗透到文化创作、生产、传播、消费以及管理方式的各个方面,极大地推动了文化产业的创新发展。成都作为历史文化名城,如何发挥数字经济的赋能作用,对于历史名人文化产业实现高质量发展具有重要的理论和现实意义。 二、数字经济和历史名人文化产业概述 1.数字经济 学术界首次正式提出“数字经济”这一概念的是新经济学家唐·塔普斯科特。目前国内外专家学者对数字经济尚未有统一的标准,专家学者从不同的角度对数字经济的内涵进行了诠释。冯兴元,陈亚坤(2020)认为数字经济由四个部分叠加:数字经济的支持性基础设施、数字与信息技术产业、经济金融等[3]。魏中龙(2021)认为数字经济的关键要素是:数字化信息、丰富的应用场景、数字产业化和产业数字化、新产业、新业态、新模式和数字产品[4]。居桦,崔馨方(2022)等将数字经济的发展分为三个方面:数字产业化、产业数字化以及数字经济与实体经济的深度融合[5]。 本文认为数字经济是以数据资源作为关键生产要素,以现代信息网络作为主要载体,以数字技术作为重要支撑,以平台经济作为整合手段,通过数字产业化和产业数字化,促进数字技术与实体经济深度融合,开拓新产业、新业态、新模式,形成以数字产品为主导产品的新经济形态。数字经济的核心特征是:数据驱动、网络协同、数据技术支撑(AR/VR/NFT)、平台融合创新。 2.历史名人 成都作为中国西南地区的重要文化中心,诞生了诸多具有较大知名度和影响力的历史名人,如司马相如、扬雄、杜甫等。这些历史名人及其千古流传的文化故事成为挖掘成都文化产业素材的创作源泉。魏景轩(2018)指出历史名人具有独特性,是一种文化符号,其巨大影响力不仅仅局限于生前所创造的丰功伟绩,其留下的物质与精神遗存也将成为影响后世的重要财富,是一种宝贵的资源[6]。本文认为历史名人是指在特定历史时期具有一定知名度,对政治、文化等领域产生持续、积极的社会影响,符合我国主流价值观,同时被当代集体记忆认同的历史人物。例如李冰(天府蜀水文化象征)、诸葛亮(三国文化象征)、文翁(汉代蜀学奠基者)等历史名人,其精神遗产都是天府文化基因库的重要组成部分。 3.文化产业 本文对文化产业的定义,采用国家统计局2018年发布的分类标准,即“文化及相关产业是指为社会公众提供文化产品和文化相关产品的生产活动的集合[7]。”它分为文化核心领域和文化相关领域。具体而言,文化产业包括新闻信息服务、内容创作生产、创意设计服务、文化传播渠道、文化投资运营、文化娱乐休闲服务、文化辅助生产和中介服务、文化装备生产、文化消费终端生产等9个大类。 4.历史名人文化产业 历史名人文化产业是以历史名人精神遗产为核心资源,为社会公众提供历史名人相关的文化产品和服务,通过创意转化、技术赋能等手段实现文化价值与经济价值共生的产业形态。包括以历史名人精神遗产为核心资源的新闻信息服务、内容创作生产、创意设计服务、文化传播渠道、文化投资运营、文化娱乐休闲服务等。 三、数字经济赋能历史名人文化旅游产业的作用机理分析 1.技术创新赋能 数字技术为文化产品的创新提供了新的工具和手段。通过VR、AR、人工智能等技术,可以打造出沉浸式、交互式的文化体验,使游客身临其境地感受历史名人的生活、生产场景。例如西安大唐不夜城《盛唐密盒》全息戏剧通过270°环幕投影还原大明宫场景,结合动态光影技术实现昼夜场景切换,使游客置身于虚实融合的盛唐宫廷,给人带来穿越历史的强烈震撼感。 数字技术使个性化服务和精准营销更加智能、便捷。一方面,游客可通过微信公众号、小程序享受虚拟导览、智能语音讲解、人脸识别自动开闸、线上历史名人文化展览等数字化服务。同时景区通过大数据平台实时监测客流、环境承载力,为合理安排游客错峰游览提供参考。另一方面,历史名人景区可通过大数据了解不同游客的偏好和消费习惯,根据游客的年龄、性别和偏好,为每一个游客精准推荐与之匹配的景点、餐馆、酒店等,实现服务的个性化和定制化。 2.网络平台传播赋能 数字经济更是一种眼球经济和流量经济。数字经济改变了传统的文化产业的生产创作方式,仅凭一台电脑和一部手机,游客就可以快速实现文化产品的设计,推动文化内容创作者从小规模专业作者向大规模业余作者群体迁移。游客在抖音、微信、微博、小红书等社交平台上的参与、互动和分享行为,使个人不仅成为历史名人文化传播的接受者,更是历史名人文化传播的创造者和参与者。因此互联网和社交媒体的助力,扩宽了历史名人文化产业的传播范围,提高了传播效率。2023年,西安大唐不夜城《盛唐密盒》全息戏剧通过抖音话题#盛唐密盒#实现现象级传播,抖音话题#盛唐密盒#播放量超8.2亿次,带动景区年度客流量突破1.2亿人次。大唐不夜城正是充分发挥了抖音在这次平台激活传播裂变中的重要作用,才能快速实现引爆热点、流量变现的目的。由于具有开放性、低门槛等优势,网络平台成为当前历史名人文化产业创作和传播的重要引擎。通过利用以抖音、快手为代表的原生短视频平台企业,以B站为代表的交互型长视频平台企业,以电竞为代表的竞赛游戏等新型交互平台,成为发激发游客旅游需求和文旅融合创新的平台[2]。 3.产业融合赋能 产业融合是指不同产业之间借助技术交融、产品协同和市场的联动,催生创新商业模式和业态的过程。在数字经济推动下,各个文化产业领域的边界逐渐消失,并出现跨界融合发展的态势[8]。一是数字经济加快了历史名人文化产业内部的资本、技术、文化创意等各种要素之间的融合、创新。二是数字经济推动了历史名人文化产业链上下游、产供销协同联动。以“历史名人精神+数字”为核心,推动历史名人文化产业与旅游、文学、动漫、影视、游戏等行业的深度融合,形成了跨界融合的新业态和新发展模式,推动历史名人文化从单一景点开发向多业态联动跃迁的转型升级发展。三是产业融合催生新的商业模式和消费模式。随着互联网、云计算、VR、AR、人工智能等技术的广泛运用,数字经济拓展了历史名人文化产业的消费场景。越来越多的消费场景从线下实体消费转变为线上虚拟消费,云试听、云展览、云体验、数字藏品等新的商业模式和消费模式日益成熟,为更多的游客所接纳。 四、数字经济赋能成都历史名人文化旅游产业高质量发展的现状和问题分析 为进一步深入了解数字经济赋能成都历史名人文化旅游产业发展的现状和存在的主要问题,课题组于2025年1月至2025年3月,选取都江堰、杜甫草堂等成都10余个有代表性的名人故居、名人居住地和名人纪念场所及相关目的地,通过实地走访、深度访谈和问卷调查等方法进行调研。通过线上发放调查问卷,共回收239份调查问卷,其中有效问卷213份。并和部分名人遗存遗址工作人员、文创公司工作人员等进行了座谈交流,以期为成都历史名人文化旅游产业的高质量发展提供一些思路。 1.历史名人文化产业数字技术的体验感有待提升 在被问及“成都此类历史名人景点的数字技术的体验感良好”时,19.72%的受访者认为历史名人文化产业数字技术体验感一般或者体验感不确定。历史名人景点数字技术的体验感这一项在数字化水平与服务量表中得分偏低。虽然成都的数字经济发展迅速,大多历史名人景点都不同程度地应用了数字技术。但是数字技术的应用仍相对单一,不够深入。部分数字体验项目仍以视觉呈现为主(如3D建模),没有全方位地调动游客的其他感官。反观西安“大唐不夜城”的数字体验项目通过气味发生器还原唐代香料,通过触觉反馈装置模拟丝绸触感,实现了多感官模拟体验,大大提升了游客的停留时间和游览兴趣。 2.历史名人文化产业社交媒体的互动性有待完善 当前,Z世代(1995年-2009年之间出生的一代)已成为网络传统的关键人群和重要力量。2023年7月《2023年You Tube文化和趋势报告》指出,“Z世代”正在模糊创作者与观众之间的界限,有82%的“Z世代”在网络上发布过视频内容,其中40%愿意将自己描述为“视频内容创作者”。因此,Z世代注重参与性、互动性、原创性、视频化等特点和消费需求,为数字经济环境下的名人历史文化传播提出了新的要求。尤其是社交媒体的互动性作为数字时代文化传播的核心效能指标,直接决定历史名人IP的触达广度与情感渗透深度。目前,成都虽拥有诸葛亮、杜甫等文化IP,但部分景区其社交媒体互动有时仍停留在“单向传播—被动接收”的传统模式。在被问及“成都此类历史名人景点的社交媒体的互动性良好”时,23.47%的受访者认为历史名人文化产业的互动性一般或者不确定。历史名人文化产业社交媒体的互动性,这一项得分在数字化水平与服务量表中得分偏低。主要原因是一方面是在技术层面,部分历史名人景区设置的互动游戏以仍以单向游戏为主,缺乏个性反馈和游客原创参与。另一方面,部分历史名人景区没有完全打通跨平台接口,游客特别青少年游客较少在抖音、微信、小红书、B站等热门平台与景区进行互动交流。以Z世代比较关注的社交平台抖音为例,在抖音平台"成都历史名人"相关视频中,一半以上的视频为解说配音或博物馆实拍,相比西安"李白数字人"通过变装挑战、方言RAP等创新形式吸引游客深度参与,其传播效果稍显逊色。 3.历史名人文化产业数字衍生品的商业转化率有待提高 成都历史名人文化产业数字衍生品的商业转化率不高,未能完全释放数字经济带来的长尾效应。在询问受访者购买文创产品的类别中,较多受访者倾向于购买实体商品(书籍、工艺品等),购买数字文创产品的受访者占比不高,商业转化率相对偏低。通过调研发现,受访者认为当前历史名人文创产品主要的不足排列前几位的依次是:价格偏高、同质化严重、缺乏数字创新。市场上部分以历史名人为主题的文创产品只是简单复制历史元素,没有对历史名人的精神内核和文化内涵进行深度挖掘提炼,缺乏亮点。同时部分数字产品以为静态NFT居多,较少体现线上线下联动的动态权益解锁功能(例如可兑换线下展览特权),因此对游客的购买吸引力大打折扣。 4.历史名人文化产业沉浸式体验项目有待进一步打造 在被问及“历史名人景点体验过的数字化产品和服务中哪一项服务对您而言最具吸引力”时,选择“沉浸式体验”这一项的受访者人数最多,占比41.31%。可见打造沉浸式体验项目对于成都历史名人文化景点具有重要意义。目前成都历史景点已打造了多个沉浸式体验项目,也取得了一定成效。但是部分沉浸式体验项目游戏化故事的创新性和体验性还有待进一步提升,线上参与体验+线下消费优惠的虚实共生的游览模式还不够成熟,仍需进一步打造。 5.历史名人文化产业IP打造有待系统整合和创新 成都三国文化、诗歌文化等源远流长,历史底蕴深厚,但是大IP的打造和创新还需进一步加强。一是IP打造的系统规划性不强。部分历史名人IP由景区、企业、民间团体分头运营,缺乏统一规划,导致部分IP内容割裂。二是IP开发的创新性不强。部分历史名人景点IP开发仍以AR导览、数字藏品等低附加值为主,产品同质化较高。三是IP打造的产业链条尚未完全打通。IP打造与成都本土的优势产业(如美食、电竞等)的联动开发还需进一步拓展和深化。 五、数字经济赋能成都历史名人文化旅游产业高质量发展的路径 针对以上问题,提出“政府引领-资源整合-内容创新-营销激活-产业协同-企业助力”六位一体的路径体系。 1.宏观层面:发挥政府职能,加强顶层设计 数字经济的低门槛、高创新性和广覆盖性与文化旅游产业的高关联性、强综合性等特点相互叠加,使得数字经济背景下的历史名人文化产业发展面临更加多元的主体和更加广泛的领域。一是要建立、完善由政府主导、多单位共同参与的联合开发机构。例如成立“成都市历史名人文化数字化发展委员会”,由政府文旅部门牵头,联合科技等相关部门共同参与。委员会下设专家组(主要包括高校文化旅游学者、数字技术专家、企业代表等),共同商议研讨历史名人文化产业开发的重大事宜。二是要进一步完善政策支撑体系。对于参与数字文创产品的中小企业,以及具有较大经济、社会效益的IP项目,给与一定的成本补贴和奖励。同时要进一步健全数字经济的法律法规,完善历史名人数字版权的相关管理办法,进一步优化数字经济背景下成都历史名人文化产业发展的外部环境。 2.中观层面:以“+数字”为手段,构建“四维赋能模型”,创新产业生态系统 (1)历史名人文化提炼+数据要素,构建历史名人文化数字资源库 构建天府历史名人文字数字资源库, 实施“数字孪生历史名人故居计划”,对武侯祠、杜甫草堂等名人故居利用3D激光扫描技术建立数字孪生模型,精确还原建筑结构与陈设细节,实现历史名人景点物理空间与虚拟空间的实时交互。建设“历史名人文化基因库”,系统整理天府文化中薛涛笺制作工艺、李冰治水图册等非遗技艺,对其进行数字化保存。 (2)“虚实共生”游戏化故事+数字技术,打造沉浸式体验场景 一是数字技术赋能,以“全息投影+AI+区块链”打造虚实融合的历史场景。西安大唐不夜城《盛唐密盒》通过实时全息戏剧演员动作捕捉与AI交互,游客可参与到剧情设计中。演员动作实时映射至虚拟角色(如李白舞剑、杨贵妃霓裳羽衣舞),游客可通过语音指令触发剧情分支(如选择“劝谏唐玄宗”或“附和安禄山”),形成个性化叙事。这种游客与AI交互的深度设计,极大地提升了游客的游览停留时间,为成都历史名人景点打造沉浸式体验场景提供了很好的借鉴思路。 二是叙事故事设计,开发“虚实共生”游览模式,构建“历史事件—游戏剧情—文旅体验”闭环。充分挖掘历史名人精神内核,梳理诸葛亮治蜀、杜甫写诗、李冰治水等历史事件,设计一系列环环相扣的主线任务和支线剧情,诸如协助诸葛亮平定南中等。游客通过微信小程序扫码触发AR场景,完成特定任务后方可推动剧情发展。同时完成剧情任务的游客可在线下商铺兑换茶饮优惠券、文创产品折扣券等,使线上剧情体验和线下文化消费形成很好的联动。 (3)社交媒体+IP营销,激活历史名人文化全域传播生态 Z世代是历史名人文化产业抢占的新阵地。根据Z世代注重参与性、互动性、原创性、视频化等特点和需求,优化新媒体矩阵布局和传播策略。在抖音平台以短视频为抓手,每周播放天府历史名人短片,并鼓励游客二次创作,吸引流量。在微博、微信公众号等社交平台经常创建与天府历史名人相关的热门话题,增加游客黏性,联合高校等单位开展诗词诵读大赛、诗词创作大赛、三国文化研学活动等,使线上流量转变为线下的历史文化体验。 在历史顾问团队的指导下,选择部分历史名人进行人格化IP打造。通过话题引爆、虚拟数字人直播等方式加强与游客的互动,拉进与游客的距离,形成数字化营销裂变。 (4)跨界合作+数字平台,拓展历史名人文化产业融合空间 西安大唐不夜城与腾讯《王者荣耀》团队达成战略合作,推出“长安英雄”系列数字皮肤,并在游戏中植入大唐不夜城实景地图,取得了不俗反响。游戏内设置“打卡不夜城”活动,玩家累计登录可兑换景区门票折扣券;景区线下布置AR扫码点,游客解锁隐藏剧情后可获得游戏限定道具。通过线上线下双向导流,大唐不夜城景区2023年游客数量大增,年轻客群增量超200万人次。成都历史名人产业可借鉴大唐不夜城这种跨界融合的成功经验,进一步推进三国文化、诗歌文化等IP的跨界开发。通过“文旅+电竞”、“文旅+音乐”、“文旅+教育”、“文旅+文学”、“文旅+影视”等进一步深化文旅融合、文教融合、文创融合等文化产业融合发展,发挥发挥平台、资本、模式、标准等N个协同要素的作用,实现历史名人文化产业“数字+文化+N”的协同融合发展,构建历史名人文化产业数字生态体系。通过与腾讯、哔哩哔哩等企业共同开发历史名人主题皮肤、主题研学课程、主题数字音乐专辑等,构建“虚实共生、主客共创、主客共享”的产业新生态。 3.微观层面:提升企业创新活力,加强数字人才培养 一是引导企业进行数字化技术创新。政府应设立专项基金,支持文化企业进行数字技术研发和创新。鼓励其与高校、科研机构合作,建立产学研研究中心,推动数字技术在历史名人文化产业中的应用。二是加强对数字化管理人才的联合培养。积极与高校、行业协会等通力合作,培养既懂历史文化、旅游又懂数字技术的复合型管理人才,为数字经济赋能历史文化产业高质量发展提前做好人才储备。 六、结语 数字经济通过技术创新赋能、网络平台传播赋能、产业融合赋能等成为驱动天府文化旅游产业高质量发展的核心引擎。因此数字经济赋能成为天府文化旅游突破传统范式、转型升级、实现高质量发展的必然选择。研究提出的“政府引领-资源整合-内容创新-营销激活-产业协同-企业助力”六位一体的路径体系,为天府文化旅游产业的高质量发展实践进一步指明了可行路径和清晰方向。今后需持续深化““数字+文化+N”的协同融合发展,构建智慧文旅新生态,共同谱写天府文旅繁荣发展的新篇章。 参考文献: [1]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗—在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告(2022年10月16日)[N].人民日报,2022-10-26(01). [2]张琰飞,朱海英.数字经济赋能文旅融合高质量发展的机制与路径研究[J].江苏商论,2024(9):46-50. [3]冯兴元,陈亚坤.数字经济有什么内涵、特点与作用[J].民主与科学,2020(6):43-46. [4]魏中龙.数字经济的内涵与特征研究[J].北京经济管理职业学院学报,2021(6):3-10. [5]居桦,崔馨方,居占杰.数字经济的基本内涵、作用机理及发展趋势[J].产业与科技论坛,2022(13):12-14. [6]魏景轩.历史名人文化资源的产业开发—以孙子为例[D].济南:山东艺术学院,2018. [7]国家统计局.文化及相关产业分类( 2018)[EB/OL].( 2018-05-09) [2025-05-01].http:∥www.Stats.gov.cn/tjsj/tjbz/201805 / t20180509-1598314.Html [8]杨毅,向辉,张琳.人工智能赋能文化产业融合创新:技术实践与优化进路[J].福建论坛(人文社会科学版),2018(12):66-73.

[注]本文系2024年度成都文化经济研究中心项目“数字经济赋能天府文化产业高质量发展的路径研究—以历史名人文化产业为例”(项目编号:CE202450)阶段性成果 |

“知识+精选”直

“知识+精选”直 国际经贸背景下的

国际经贸背景下的 数字经济驱动江苏

数字经济驱动江苏 人工智能环境下产

人工智能环境下产 农产品电商运营技

农产品电商运营技 数字产业集聚对流

数字产业集聚对流 ESG表现对于企业

ESG表现对于企业