基于MGWR模型的武汉市体育消费场所的分布格局及影响因素研究

|

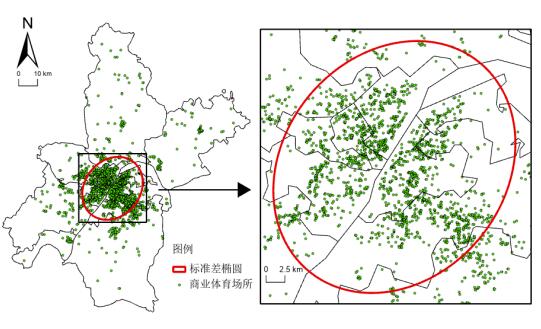

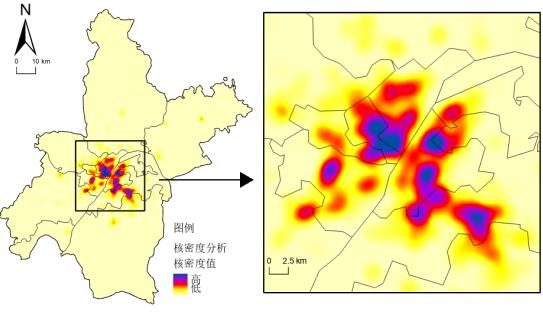

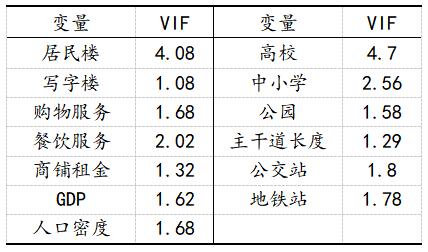

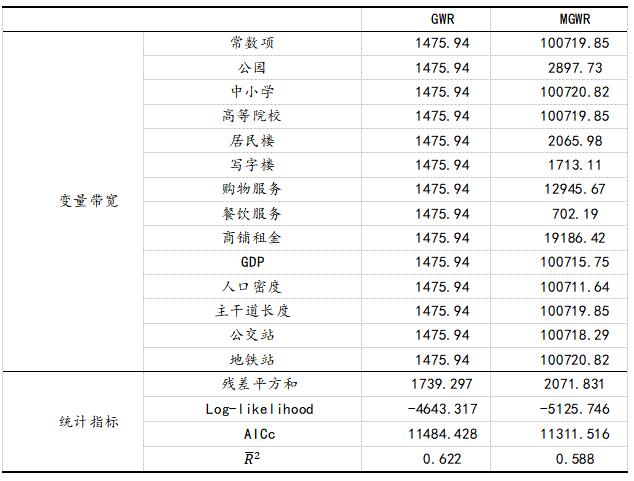

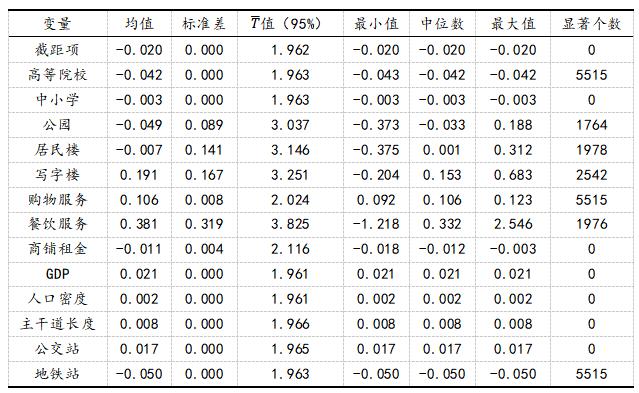

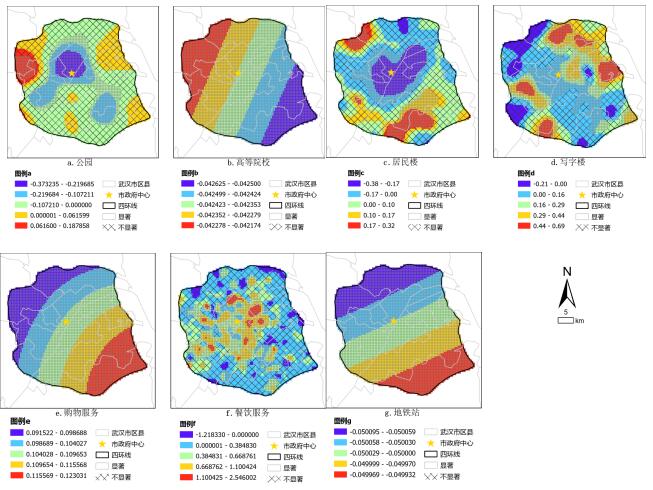

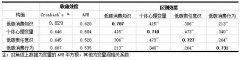

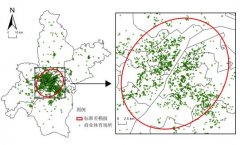

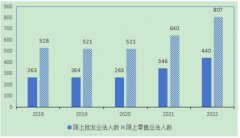

陆志远 (中南民族大学经济学院,湖北 武汉 430070) 摘要:在新时代居民需求结构升级与体育产业政策驱动的背景下,体育消费场所成为城市服务空间的重要组成部分。本研究以武汉市的体育消费场所为研究对象,运用核密度分析、标准差椭圆及多尺度地理加权回归(MGWR)模型,揭示体育消费场所的空间分布格局及异质性影响机制。结果表明:(1)武汉市体育消费场所在空间分布上呈“东北-西南”走向,与长江沿岸发展轴吻合;(2)武汉市体育消费场所在空间集聚上呈现“中心-外围”梯度递减的多核结构,与武汉市主城区“两岸三镇”的历史发展格局相吻合;(3)MGWR回归结果显示,公园、高校、写字楼等7类因素存在显著空间异质性影响,其中餐饮服务、购物设施在商业功能区的正向效应突出,而高校与地铁可达性在全局上呈现“西北-东南”圈层递减的影响。研究可为政府和企业制定科学合理的城市体育消费空间规划与设施选址策略提供理论依据与实践参考。 关键词:体育设施;空间布局;多尺度地理加权回归 新时代以来,随着社会生产力的不断提高和人民生活水平的显著提升,消费结构发生了巨大变化,居民对美好生活的需求不断增长。人们一方面对闲暇时间的需求逐渐延长,另一方面对自身健康的关心程度逐渐升高,越来越多的居民开始关注体育活动的参与,进而推动了体育休闲需求的增长。近年来,政府大力推动体育产业高质量发展,积极增加全民健身场地设施的供给,为城市体育用地市场化创造了有利的环境。 2024年国务院发布的《关于促进服务消费高质量发展的意见》指出要盘活空置场馆场地资源,增加体育消费场所,培育一批国家体育产业和体育旅游发展载体。体育消费场所作为体育服务产业的重要组成部分,为满足人民日益增长的体育生活需求提供了多样化的选择。 体育消费场所是指对公众开放的,提供商业性体育运动或赛事服务的建筑、设施、场所,通常需要大众通过会员卡、计时收费、门票等经营媒介获得空间准入权限,因此在经营属性上属于城市服务业的一部分。关于城市商业空间的区位结构和区位选择,西方学者研究较早,主要以商业空间为研究对象,逐渐形成了较为完备的理论体系,可分为三个研究阶段:20世纪初以中心地理论为核心;20世纪中后期以消费者行为理论为核心;21世纪初以城市社会空间和居民行为核心。近期国外的研究聚焦于商业网点的吸引与竞争、电商企业的国际区位选址、商业空间构造与消费者吸引等,使用了引力模型、随机效用模型、机器学习等多种研究方法。国内商业空间的研究始于1980年代,多基于中心地理论对城市商业空间的区位以及中心结构、演变趋势等问题进行探讨。近年来,伴随着大数据平台的迅猛发展与广泛应用,城市研究者们得以获取并分析更为多元的数据资源。传统与新兴商业网点的区位特征与形成机理等方面的内容成为研究的热点方向。 传统体育空间的主要构成为政府主导规划的公共体育设施,在全民健身国家战略的持续推进与十四五体育规划的影响下,政府持续加大对公共体育设施的投入。公共体育设施服务的服务覆盖面积广,在社区级街道的可达性高,并且在经济发达、人口密集的行政区域,大型公共体育设施相对更丰富。尽管如此,公共体育设施还存在不少结构性问题:利用效率低、经营维护管理缺位、功能单一化、开放机制缺失等。 随着体育产业的创新发展,商业体育设施得到了更多的投资,为体育空间的多元化发展提供了显著动力。学界对商业体育设施的研究对象多聚焦于商业健身房、滑雪场、高尔夫球场等特定场所的空间分布特征,多从消费者行为和经营视角出发,研究体育消费者的群体特征与消费动机、健身场馆的经营模式与战略等。从空间分布影响因素来看,多从自然资源条件等地理环境维度与人口结构、交通区位、区域经济、政策条件等社会经济维度探究商业体育空间的影响因素,研究方法使用了核密度分析、标准差椭圆、地理探测器等方法研究分析商业体育空间布局等内容。 综上所述,从研究视角层面,学界多从单一设施研究分析其空间分布特征与影响因素,并未考虑体育消费空间的全局分布特征,缺少整体视角。从研究方法上来看,大多数研究并未对体育设施区位选址的影响机制进行深度探讨,仅采用地理探测器等简单分析,较少采用深层次的计量模型进行解释。本文将多类体育服务设施进行整合,利用Python爬取高德地图兴趣点(POI)数据,运用核密度分析、标准差椭圆描述武汉市体育消费空间的布局特征,并采用多尺度地理加权回归(MGWR)探究商业体育空间的异质性影响机制, 一、研究区域概况 武汉市下辖13个区,总面积达8569.15km²。至2023年底,武汉市常住人口已达1377.4万人,人均可支配收入达57105元,文化、体育和娱乐业的固定资产投资增长率达到83.1%,显示出体育产业的强劲投资潜力。近年来,武汉市积极推动体育产业与文旅、医疗、科技等相关产业的深度融合,打造多元化的消费场景,促进体育产业的高速发展。2023年,武汉市体育消费总规模已达到400亿元,年增长超过8%;2024年上半年,体育产业总产值约440亿元,同比增长11.4%。 二、数据与方法 1.研究方法 (1)标准差椭圆法。本文运用标准差椭圆方法,分析武汉市体育消费场所的空间分布特征与发展趋势。通过椭圆的重心、长轴半径、短轴半径、方位角和椭圆面积汇总可探究其空间特征,可以描述数据分布的中心方向、分布趋势、集聚程度等。 (2)核密度分析法。本文使用核密度估计法探究体育消费场所的空间集聚情况。核密度估计法是一种非参数估计方法,是地理空间数据挖掘的重要工具。利用体育消费场所的POI数据反应其空间集聚的特征,核密度值越高,说明体育消费场所分布越密集。 (3)MGWR模型。多尺度地理加权回归模型是一种多变量空间回归模型,用于分析空间数据的多个变量之间的相互关系,可用于探讨不同因素对体育消费场所分布的异质性影响。 2.数据来源与处理 本文运用高德地图API,利用Python爬虫工具收集到2023年武汉市的各类POI数据。兴趣点数据,即Point of interest(POI),是描述地理位置实体的关键信息集合,通常包括兴趣点的名称、地址、经纬度、区划等信息。GDP网格数据来源于中国科学院资源环境科学与数据中心,人口密度格网数据来源于WorldPOP网站。根据国内外现有研究成果,文章将影响因素分为:公共设施环境、区位消费潜力、交通通达性三类进行收集整理。使用空间网格法,通过对比500m和1000 m尺度下的武汉市体育消费场所的空间特征,发现在1000m网格尺度下的分析结果更加符合真实的空间分布环境。 三、空间分布特征 1.武汉市体育消费场所的空间方向分布分析 使用ArcGIS Pro软件中的空间分布(标准差椭圆)可以分析城市点数据的空间方向特征。武汉市体育消费场所的空间分布情况呈现沿“东北—西南”方向的延展趋势,表明体育消费场所的分布核心区沿此方向形成集聚,和武汉市主城区“两江三镇”的自然地理格局,以及长江沿岸交通走廊的拓展方向和滨江发展轴线高度吻合。标准差椭圆和网点分布见图1。 从图1中可以看出,体育消费场所的主要分布区域覆盖三环线以内核心区并向外环方向延伸,其密度呈现“内密外疏”的圈层结构,外环区域以点状分散布局为主。体育消费场所密度最高的区域主要分布在人口密集的七个主城区,部分聚集在江夏区的光谷高新经济区即藏龙岛街道和佛祖岭街道地区,还有部分集中在纸坊街道。武汉市外环(绕城高速)外部的体育消费场所,仅集中在蔡甸区中心街道、新洲区的阳逻经济开发区、汉南经济开发区这三个人口密度和经济发展较好的位置。  图1 体育消费场所点位与标准差椭圆 2.武汉市体育消费场所的空间集聚特征 利用ArcGIS Pro中的平均最近邻分析工具,对武汉市体育消费场所进行分析得到最近邻指数为0.291,表明武汉市体育消费场所在总体上的集聚分布特征明显,且集聚程度较强。 接下来使用ArcGIS Pro中的“核密度分析”工具,对武汉市体育消费场所的具体空间集聚特征进行介绍。发现武汉市的体育消费场所空间集聚特征总体呈现出“两纵一横”、外围区域梯度递减、多核分布的特点。核密度分析见图2,具体集聚情况介绍如下。 “两纵”主要为长江沿岸分布轴线,西岸纵轴线北至后湖、塔子湖等街道,南至永丰街道、四新经济开发区;东岸纵轴线从青山工业区沿河岸朝南延伸至南湖、狮子山街道;横轴从硚口的古田街道横穿中南路洪山广场、沿珞瑜路直至关山街道。在城市中心区,高密度区域主要集中在七个主城区,并主要分布于主城区中人口稠密、消费能力强、毗邻城市景观和政府中心且交通便利的区域。如江岸区、江汉区聚集于武汉CBD、解放大道等核心区域,分布有武汉国博、江汉路步行街、中山公园等经济文化地标。武昌区集中在分布在洪山广场、徐东大街、街道口等区域,临近沙湖、水果湖、东湖风景区及周边多所高校。洪山区主要集中在南湖片区、光谷广场、马房山等年轻人聚集地与商业中心。远郊的新洲、蔡甸、江夏区密度普遍较低,仅在江夏大学城或区县中心等人口集中区域形成局部热点。这些区域受人口少、交通不便、体育消费能力有限等因素影响,整体分布稀疏、集聚性弱。  图2 武汉市体育消费场所的核密度分析图 四、影响因素分析 1.影响因素筛选 根据数据的可获得性并结合过往关于体育设施的影响因素方面的研究成果,随后对解释变量的选取进行探讨。本文的解释变量可以从三个方面进行选择:(1)公共设施环境;(2)区位消费潜力;(3)交通通达性。公共服务条件包括公园、学校等公共设施;区位消费潜力包括GDP、人口规模、写字楼、零售设施、餐饮设施、地价水平等;交通通达性包括主干道路密度、公交站、地铁站等。具体量化方式与数据来源见表1。 表1 体育消费场所影响因素及数据来源汇总  2.模型选择 为了有效避免各因素之间相互作用形成的偏误,排除多重共线性对局部模型造成的影响,本文利用ArcGIS Pro中的探索性回归对变量进行多重共线性检验,结果见表2。可以看到引入GWR模型和MGWR模型中的12个变量的方差膨胀系数(VIF)均小于7.5,说明变量之间均并不存在多重共线性。 表2 局部空间回归变量的方差膨胀系数(VIF)  MGWR模型在GWR模型的基础之上,允许不同的解释变量以不同的带宽进行回归,更符合真实的地理场景,但是仍需要对比GWR模型和MGWR模型的结果之间的差异进行模型的取舍。结果如表3显示,GWR模型和MGWR模型的变量带宽有很大差异,且MGWR模型中不同变量之间的带宽差异,GWR模型的对数似然值、都比MGWR的指标略好,而MGWR模型的AICc值略优于GWR模型。综合考量下,文章使用MGWR模型进行局部计量回归分析。 表3 GWR与MGWR的模型指标对比  3.MGWR模型结果与分析 文章使用MGWR2.2软件对局部回归中的相关影响因素进行计算。由于MGWR模型中并非每一个样本点的变量都具有显著性,可以利用Arcgis软件可以对变量的回归系数进行空间可视化处理,这样能够判断变量系数在空间异质性。如表4结果显示,有6个解释变量的在全部的局部空间回归中都不显著,剩余7个解释变量则至少有30%个样本点的局部回归系数在95%的水平上显著。注意到表中的值为调整后的T值,和95%置信水平上的常规T统计量有一定区别,这是由于局部回归中不同变量的有效参数数量具有差异,需要使用调整后的自由度计算T统计量,因此假设检验更加严格。 表4 MGWR回归系数描述性统计  (1)公园可达性在城市局部空间中存在相对作用 从图3-a可见,在武汉市中央商务区、四新生活区和鲁巷大学城三个主要区域中,公园可达性对体育消费场所展现出显著吸引力,这与全局回归结果一致。这些区域不仅拥有规模各异的公园设施,同时依托浓厚的商业氛围聚集了大量潜在体育消费人群,使得公园可达性有效提升了局域内的体育消费场所数量。而在东西湖区边缘的吴家山综合服务区,公园可达性则对设施网点的布局产生排斥效应。该区域中公园设施主要分布于商业服务核心区边缘,导致距离邻近公园越远的区域商业体育设施反而更为集中。 (2)高校可达性的局部影响存在“东南—西北”圈层结构 如图3-b所示,高校可达性的局部作用差异虽小,但仍呈现“东南-西北”方向的圈层结构,从东南向西北方向逐级递减。这一结果与武汉市高等院校分布结构一致,该市高等院校主要集聚于东南方向的南湖、鲁巷大学城区域,而西北方向分布较少。因此,武汉市中心城区东南区域的高等院校对体育消费场所表现出更强的吸引力。 (3)居民楼的影响存在“中心-外围”结构的相对作用 如图3-c所示,居民头的正向局部作用主要集中于城市中心西北和东南方向两端,负向影响的局部区域多位于武汉市二环线以内。其原因可能包括:一方面该区域居民区建成时间较早,居住人群年龄结构可能偏大,导致体育消费需求不足;另一方面社区密度过高且拆迁成本较大,迫使体育消费场所选择在社区群间隙中布局,从而形成负向作用。而在关南社区、汤逊湖社区等主城区边缘地段,居民楼的局部影响显著为正,这可能与该区域居住人群年轻化、社区密度与商业设施空间分布更均衡有关。 (4)写字楼在南北方向的“E型”局部空间中产生正向影响 如图3-d显示,写字楼的显著性区域呈现“E”型分布。这是由于武汉市中心城区交通走廊(如地铁2号线)分布了大量商业设施,写字楼较为分散,对体育消费场所的集聚效应较弱。而在南北两端的城区边缘地带,商业中心较少,写字楼更集中,因此这些区域的体育消费场所主要分布在写字楼周边区域。 (5)购物服务的局部影响存在“西北—东南”圈层结构 如图3-e所示,购物服务的局部作用呈现为“西北—东南”方向的圈层结构,自东南向西北方向逐级递减。在武汉市中心城区东南区域,购物服务的相关影响更为显著,可能原因在于东南方向的购物消费群体更多为学生及商务从业者,对体育消费场所具有更强吸引力。而西北方向区域更靠近城市中心,该区域购物设施分布更为均匀,消费群体年龄结构相对均衡,因此其影响相对较弱。 (6)餐饮服务在武汉市饮食生活功能区内产生正向影响 在图3-f中,餐饮服务所有负向的局部系数均不显著,正向影响较大的区域主要集中在美食街、夜市等生活功能区,如武汉欢乐谷、中南路商业街、街道口、马房山、四新生活区、珞雄路等地区的影响显著。这些区域的餐饮活力强,商业氛围浓厚,能吸引周边地区的人流量,且体育活动和饮食消费存在密切关联,因此在饮食生活功能区附近的区域对体育消费场所具有显著集聚效应。 (7)地铁站可达性的局部影响存在“西北—东南”圈层结构 从图3-g的结果可以看出,地铁站可达性的局部影响亦呈现“西北—东南”圈层结构,从东南向西北方向逐级递减。这一结果与武汉市地铁建设格局一致:地铁站点主要分布于武汉市中心城区的西北方向,而东南方向的地铁站数量相对较少,在这些区域增设地铁站点可有效提升交通可达性,从而促进体育消费场所的空间分布。  图3 局部空间回归系数可视化组图(a~g) 五、结论和建议 1.结论 近年来,以城市公园、健身中心、综合运动馆为代表的体育休闲服务场所正在逐步成为居民健康生活的重要组成部分。本文以武汉市主城区体育消费场所为研究对象,同时引入多尺度地理加权回归模型,对城市内部的新兴体育服务业进行挖掘,并着重探讨了公共设施环境、区位消费潜力、交通等因素对其区位选址的空间异质性影响。文章的主要结论如下:①武汉市体育消费场所的空间分布走向呈现出“东北—西南”走势特点,并在“西北—东南”方向也存在一定的方向延申,与武汉市“两江三岸”的地理分布格局相吻合。②武汉市体育消费场所的空间分布呈现出“中心—外围”密度梯度递减的集聚模式,呈现出在三环线内“两纵一横”沿长江河岸和三镇连通要道集聚、外围城区零散组团分布的集聚形态。③公园可达性、居民楼、写字楼、餐饮服务设施的分布数量在城市核心区域中的相关影响具有显著的空间异质性;高校可达性、购物服务设施的分布数量、地铁站可达性的相关影响则在武汉市核心区的“西北—东南”方向存在圈层结构。 2.建议 根据上述结论,针对武汉市体育消费场所的发展路径,本文提出如下建议:①精准匹配区域消费结构。应根据城市不同区域的消费特征,精准匹配体育服务供给,避免设施同质化竞争。在写字楼集中区域如武汉CBD、光谷金融港,可重点布局健身中心、瑜伽馆等中高端项目,满足白领健身需求;在人口密集但体育设施不足的社区如东西湖吴家山、江夏藏龙岛,应引导建设羽毛球馆、游泳馆等大众化项目;在高校聚集区如南湖大学城,可引入电竞、攀岩等特色体育项目,差异化满足年轻群体的体育偏好。②利用公共设施消除服务盲区。应充分发挥交通与公共设施的溢出效应,优化体育消费场所空间布局。依托轨道交通发展,推进以公共交通为导向的开发模式(TOD),推动体育设施向郊区延伸,提升均衡性和可达性。同时,通过“公园+体育”“校园+市场”等模式,推动公共体育设施与商业体育服务融合发展,提高设施利用效率,拓展服务覆盖面。③打造体育文化服务综合体。应通过数字化赋能和政策激励,打造体育文化服务综合体,提升城市体育消费活力与文化影响力。可在城市中心规划体育赛事综合场馆,结合线上传播与线下参与,扩大赛事效应,塑造城市形象;同时在外围区域引导建设马术、滑雪、真人CS等新型体育项目,通过土地优惠、运营补贴等方式吸引社会资本参与,带动区域经济协同发展。通过区域精准供给、空间优化布局与综合体建设协同推进,武汉市体育消费场所可实现高质量、差异化、可持续发展。 参考文献: [1]Newsome T H, Comer J C. Changing Intra-Urban Location Patterns of Major League Sports Facilities[J]. The Professional Geographer, 2000, 52(1): 105-120. [2]Li L, Feng R, Xi J, et al. Spatial drivers and effects of urban food accessibility: Comparison of conventional and online-to-offline services[J]. Applied Geography, 2023, 152: 102894. [3]Lin G, Chen X, Liang Y. The location of retail stores and street centrality in Guangzhou, China[J]. Applied Geography, 2018, 100: 12-20. [4]范成文, 刘晴, 金育强, 等. 我国首批运动休闲特色小镇类型及其地理空间分布特征[J]. 首都体育学院学报, 2020, 32(1): 63-68+74. [5]贾晓婷, 雷军, 武荣伟, 等. 基于POI的城市休闲空间格局分析——以乌鲁木齐市为例[J]. 干旱区地理, 2019, 42(4): 943-952. [6]李福岩, 李月男. 构建新发展格局中的空间经济思想探论——基于马克思空间经济思想视角[J]. 理论探索, 2023(1): 106-112. [7]李仁杰, 郭风华, 张军海, 等. 北京市健身俱乐部多尺度空间格局[J]. 地理科学进展, 2010, 29(2): 232-240. [8]刘倩, 李诚固, 申庆喜, 等. 长春市医疗设施空间格局与演变特征[J]. 经济地理, 2017, 37(7): 139-145. [9]娄金男, 陈晓红, 王颖. 哈尔滨市商业型健身房的空间演变及其影响因素[J]. 经济地理, 2020, 40(12): 81-90. [10]沈体雁, 于瀚辰, 周麟, 等. 北京市二手住宅价格影响机制——基于多尺度地理加权回归模型(MGWR)的研究[J]. 经济地理, 2020, 40(3): 75-83. [11]汤宇锟, 张建华, 王彬. 城市休闲体育的地理空间分布特征与影响因素分析:以北京市为例[J]. 中国体育科技, 2022, 58(2): 106-113. [12]徐海滨, 蒋依依, 方琰, 等. 北京市公共体育设施空间格局特征及可达性研究[J]. 干旱区资源与环境, 2024, 38(5): 190-198. [13]徐新良.中国GDP空间分布公里网格数据集.资源环境科学数据注册与出版系统(http://www.resdc.cn/DOI),2017. [14]赵书虹,李琴.中国体育旅游精品项目的空间分布特征及其影响因素[J].经济地理, 2024, 44(1): 185-196. |

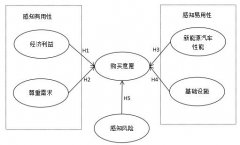

基于Logistic模型

基于Logistic模型 南阳市减少居民消

南阳市减少居民消 消费者低碳消费行

消费者低碳消费行 基于MGWR模型的武

基于MGWR模型的武 新能源汽车消费者

新能源汽车消费者 襄阳市现代流通体

襄阳市现代流通体 京东物流河南省域

京东物流河南省域 基于信息获取渠道

基于信息获取渠道