我国新业态研究轨迹与热点探析

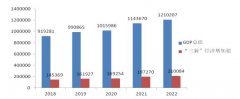

|

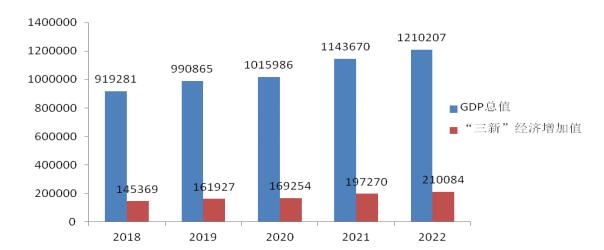

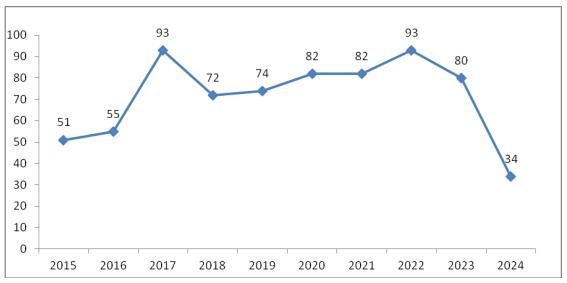

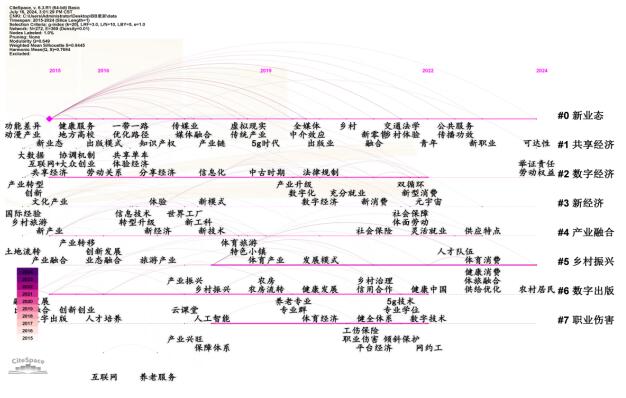

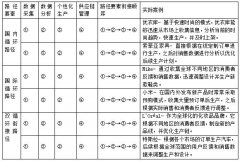

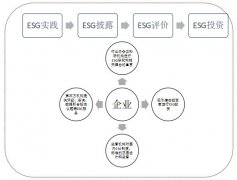

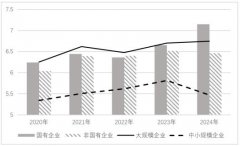

——基于 CiteSpace 的文献计量分析 赵巧丽 (广州城市理工学院管理学院,广东 广州 510800) 摘要:围绕新业态的研究,梳理了新业态的概念并首次总结了新业态的四个发展阶段:零售形式的商业新业态、基于“三网融合”基础架构的新业态、创新技术与产业融合的新业态、数字技术背景下高速发展的新业态。运用文献计量工具CiteSpace软件对2015-2024年期间发表于中国知网的新业态核心论文进行统计分析,通过关键词共现、聚类、时间轴线图分析了新业态研究的热点,热点主要有五个方面:新业态的主要模式、产业新业态的发展机制和实践路径、新业态从业者权益保障、消费新业态的发展、新业态对就业价值取向和就业意愿的影响。在此基础上,提出推动新业态领域的科技创新并完善监管机制,建立健全的新就业形态劳动者的保障体系,正确引导高校学生新就业形态的职业认知,并加强数字知识和能力的培养。 关键词:新业态;新就业形态;Citespace;知识图谱分析 一、引言 技术创新与产业之间的深度融合催生了新业态的高速发展,新业态的出现及发展对于促进经济增长、吸纳从业人员都发挥着重要的作用。近五年我国“三新” (新产业、新业态、新商业模式)经济增加值持续增长,在GDP总值占比中比重也在增加(如图1所示)。同时,新业态的蓬勃发展也吸纳了大量的从业者,根据2023年全国总工会对于职工队伍状况调查结果显示,新就业形态劳动者8400万人,占全国职工总数约20.89%[1]。自2015年开始,国家各个部门也陆续出台关于促进新业态创新、健康发展的文件,推动新业态领域健康且高速的发展。  图1 近五年全国GDP与“三新”经济增加值(亿元) 资料来源:国家统计局,2018-2022年“三新”经济增加值统计数据。 相比新业态在实践领域的高速发展,国内学术界关于新业态的研究从九十年代开始,但是研究成果很少,直至2015年关于新业态的研究文献迅速增加。从近十年关于新业态研究的高被引文献可以发现,新业态研究主要集中于两个领域,一是产业与科技融合所形成的产业新业态的发展机制和实践路径;二是新业态所带来的劳动关系的改变及从业人员的权益保障研究。如何师元(2015)重点分析了金融新业态发展的优势、机理及策略[2]。花建、陈清荷(2019)分析文化新业态,认为沉浸式体验作为新型文化业态展示出了广阔的前景,文化新业态应不断提升规模化、数字化、专业化水平。以上文献分析了金融新业态和文化新业态的模式,同时说明了新业态的优势,以及发展新业态的策略[3]。无论是金融新业态、文化新业态,都是科技发展与产业融合所形成的产业新业态,这些新业态对于助推实体经济发展有着自身的优势,产业新业态如何发展及实践路径是新业态研究的关键领域。除此之外,新业态环境下,劳动关系产生了改变,现有的劳动关系及权益保障已经无法应对新就业形态从业者所遭遇的风险及问题。纪雯雯、赖德胜(2016)指出新业态环境下劳动关系的边界和范围不断扩展和延伸,平台式就业所形成的新型劳动关系,对劳动关系的认定、劳资双方固定性的从属认定都将是挑战[4]。匡亚林等(2021)分析了新业态就业的优势和风险,认为灵活就业人员社会保障制度的缺失会引起各类风险,并呼吁积极构筑新业态灵活就业人员社会保障制度安全网[5]。 以上研究可以发现,新业态是科技与传统产业融合所衍生的经济形态,新业态以其独特的优势成为经济发展的新动力,同时新就业形态带来了劳动关系的改变,劳动关系变得多样化、复杂化,劳动者面临更多的从业风险,而现有的保障体系已经无法应对这些劳动关系所带来的风险。但是,到目前为止,关于新业态的概念、研究轨迹、研究热点及方向还没有统一的梳理和归纳。因此,本文以国内新业态研究的相关文献为基础,借助CiteSpace 等文献计量工具对新业态研究轨迹、前沿动态进行分析,一是总结新业态实践和研究的历史和现状,二是可以为该领域的学术研究提供参考。 二、主题解析与概念界定 目前国内文献普通认为业态的概念源自日本,狭义的业态指的是零售领域零售点向确定的顾客群提供确定的商品和服务的形态[6] [7] [8]。广义上的业态既包括狭义业态,也包括运营组织、经营形态及企业形态等[8]。知网中关于新业态研究的核心文献最早出现在1997年,九十年代末期至二十世纪初,新业态研究文献集中于对商业企业零售业领域新的营销模式的研究,关于新业态有多种不同的称呼,包括新商业业态、零售新业态、营销新业态、创新业态等等,此时关于新业态的研究主要以行业作为分类,集中于对不同领域的零售模式进行研究,如百货商店、连锁店、超市、便民店、专卖店、仓储商店、平价商场等零售新业态。二十世纪初,随着电子商务的兴起,虚拟商场作为当时商业企业的一种新的经营形态,成为了新业态研究的焦点。但是,无论是实体零售新业态,还是虚拟商场新业态,这些研究着重于对新的商业模式的探讨,没有统一的新业态定义。 随着新兴产业不断涌现,新业态一词逐渐被广泛用于其他产业,并指产业组织的经营形态。尤其是随着经济、技术的发展,互联网、数字技术、人工智能与传统产业之间的深度融合衍生出了更多的新业态形式。2017年国家统计局提出新业态是顺应多元化、多样化、个性化的产品或服务需求,依托技术创新和应用,从现有产业和领域中衍生叠加出的新环节、新链条和新活动形式 [9]。新业态被认为是将技术创新与现有领域和传统产业相结合而衍生出的新型企业、商业、产业组织形态或灵活就业模式,如平台经济、共享经济等都被认为是新业态的典型形态,在新业态领域的灵活从业人员,也被称为是新就业形态劳动者,如网约车司机、快递员、外卖配送员、网络主播、自由撰稿人、独立歌手、电子竞技工作者、在线教育工作者等。 三、数据来源和研究方法 1.数据来源 本文数据选择中国知网(CNKI)数据库作为数据源。在数据库中按年份进行初步排序,发现2015年度是关于新业态研究的分水岭,2015年之前新业态研究的文献数量较少。2015年之后,无论是普通期刊还是核心期刊,关于新业态研究的文献激增,发文数量持续增长(如图2所示)。因此,本文研究选择近十年(2015-2024年份)文献作为分析对象。另外,为确保文献质量,选择知网中核心数据库为数据源,数据来源包括北大核心、CSSCI、AMI、CSCD等核心数据库,搜索主题为 “新业态”的文献,截止2024年7月,一共有722篇文献。  图2 近十年CNKI新业态核心论文发文数量(篇) 2.研究方法 本文研究方法主要采用文献归纳法、文献计量法,采用CiteSpace-6.3.R1软件对发表于知网近十年间的主题为新业态的核心论文进行统计分析,时间切片为1年,分析关键词共现、聚类、时间轴线图谱等,得出新业态研究的发展阶段、新业态研究的热点和方向。 四、新业态研究的阶段划分 根据新业态不同阶段的研究文献、新业态政策文件两个方面,可以将新业态研究的轨迹分为以下四个阶段。 1.零售形式的商业新业态 1997年-2009年,这一阶段的新业态一般指新的零售商业模式,新业态的文献研究较少。研究主要集中于零售业的新业态研究,研究对象集中于零售业的不同商业形态:超级市场、百货商店、购物中心、便利商店、仓储商店、专营店等,研究的内容主要分析零售新业态的经营模式、特色、发展趋势、启示等。直到2001年首次出现关于网络营销是企业营销新业态的研究,2003年首次出现关于电子商务作为一种虚拟商场将是新世纪迅速发展的商业新业态。这个阶段的新业态研究泛指零售企业为满足不同的消费者需求而形成的任何不同的经营方式,如新的经营方式、管理理念、信息技术、经营平台等,包括了实体零售形式的商业新业态和电子商务形式的商业新业态。 2.基于“三网融合”基础架构的新业态 “三网融合”是指广播电视、电信、互联网三者之间的融合。国家从2006年提出推进“三网融合”, 2010年三网融合试点方案通过。截止2010年,国家已经具备“三网融合”的基础架构。2010年-2014年,这个阶段关于新业态的研究重点在于三网融合对于新业态的机遇和挑战,尤其是对于媒体新业态的影响。同时,关于新业态研究的另一重点是互联网技术的发展对于一些行业业态的影响,如:旅游、农业、金融、物流、出版、贸易等新业态的思考、影响因素、发展路径及对策。但是,到这个阶段,关于什么是新业态,依然没有统一的说法。 3.创新技术与产业融合的新业态 2015年开始,新业态实践及研究进入了高速发展期,期间关于新业态的概念及“三新”经济都有了较为明确的定义及划分。同时国家陆续出台了新业态管理的制度和政策,为新业态的健康稳定发展保驾护航。2015年-2019年期间,国务院首次发布促进新业态创新发展的文件,随后对“新业态”进行了定义并说明新业态的具体表现。期间的制度主要着重于完善交通运输新业态,提出并建立网约车、共享单车等交通运输领域新业态的法律法规体系,促进交通运输新业态健康稳定发展。在制造新业态领域,提出加快培育共享制造新模式新业态, 2019到2022年形成20家示范平台,共享制造赋能推进新业态。 4.数字技术背景下高速发展的新业态 随着技术的不断迭代升级、大数据不断积累更新、模型算法不断,数字技术成为新业态经济赖以存在的前提。关于新业态研究的关键词热点涉及数字经济、数字化等,可以认为新业态实际上是数字经济领域中衍生出的有别于传统产业的新环节、新链条、新活动等形态。同时,新业态也是指数字技术对各产业渗透和影响后所产生的新的商业形式,比如与文化产业相关的有文旅新业态、数字出版、生成式智能出版等;与乡村振兴有关的有农村新业态、乡村数字经济新业态、乡村餐饮酒店管理新业态等;与旅游相关的有文旅新业态、旅游新业态等;与电商相关的有物流新业态、兴趣电商新业态、海外仓新业态等;与金融相关的有数字银行新业态;与贸易相关的有贸易新业态、外贸新业态等;与餐饮酒店相关的有餐饮酒店管理新业态。自2020年因新冠疫情的影响,在经济下行的同时数字经济爆发出了强劲的生命力,促进了线上办公、在线教育、共享经济等新业态经济的发展。我国已进入互联网、大数据、人工智能和传统产业深度融合的新业态时代。 五、新业态文献计量分析 1.关键词共现 根据以上分析可以发现,新业态无论是涵义还是商业模式随着时间的发展都发生了根本的变化,目前的新业态概念及研究内容都是将互联网与现有领域和传统产业相结合而衍生出的新型企业、商业、产业组织形态或灵活就业模式。使用CiteSpace软件对近10年期间的文献进行统计分析,选择的节点类型为关键词,对关键词进行共现分析。如表1所示,出现较高频次的关键词有:新业态、数字经济、乡村振兴、产业融合、共享经济、新经济、互联网+、文化产业、新模式、新产业、平台经济、跨境电商、数字出版、劳动关系、数字化、人工智能、社会保险等。 表1 关键词共现频次及中心度  2.关键词聚类 为更直观地展现各高频关键词之间的关系,进一步绘制了高频关键词聚类图谱。如图3所示,关键词聚类图谱显示模块值Q值(Modularity Q )和平均轮廓值S 值(Mean Silhouette) 两个指标。其中Q=0.649, S=0.9445,意味着聚类结构显著、聚类结果合理。通过关键词进行聚类,在8个主要关键词聚类中发现有:#0新业态、#1共享经济、#2数字经济、#3新经济、#4产业融合、#5乡村振兴、#6数字出版、#7职业伤害。  图3 关键词聚类图谱 3.时间轴线图谱 在关键词聚类的基础上,用CiteSpace软件形成时间轴线图谱,如图4所示。根据时间轴线图发现,消费新业态和新业态社会保障是近两三年研究文献中的高频关键词,消费新业态包括:新消费、新型消费、体育消费、健康消费等,新业态社会保障包括:职业伤害、工伤保险、社会保障、保障体系、健全体系等。除此之外,近十年,关于人才队伍、人才培养、专业学位等人才培养目标及模式也成为讨论的对象。  图4 关键词时间轴线图谱 综合以上分析,可以将近十年新业态研究的热点概括为以下五个领域:数字经济、共享经济、平台经济、新经济、新模式、跨境电商归为同一类,分析新业态经济主要的运营模式,其中平台经济和共享经济是主要两个模式类别;劳动关系、社会保险、社会保障、权益保障、劳动关系、职业伤害都归为同一类,研究新业态用工中劳动关系和权益保障问题;乡村经济、产业融合、数字出版、出版融合、文化产业、文旅融合、旅游产业、体育旅游等主要分析新业态模式下不同产业的发展情况;新消费、新型消费、体育消费、健康消费归为消费新业态领域;人才队伍、人才培养、专业学位等归为人才培养或就业能力等领域。 六、新业态研究热点 1.新业态的主要模式 关于新业态研究,关键词共现和聚类中都出现了共享经济、数字经济、平台经济、新经济等热点领域。新业态是现有领域和传统产业与技术创新、互联网相结合衍生出的经济形式,主要依托于互联网平台而运行,如目前常见的网络主播、快递员、外卖配送员、在线教育培训等职业都是依托平台而展开,平台经济成为新业态的主要模式。除此之外,利用互联网平台将分散资源进行优化配置的共享经济也是很重要新型经济形态,根据中国共享经济发展报告,生活服务、生产能力、知识技能三个领域位居共享经济市场规模前三,交通出行、共享住宿、共享医疗、共享办公等也是共享经济中常见的领域。随着科技的发展,将会有更多的平台经济和共享经济新领域出现。而平台经济的高速发展,需要在科技创新、监管体系、信息隐私保护等方面不断发力并完善。 2.产业新业态的发展机制和实践路径 数字化与产业融合形成了新业态,关于产业新业态的研究主要聚焦于研究不同产业新业态的生成、发展机制和实践路径,以及如何附能产业新业态提升行业竞争力。除了前面提到的金融新业态、文化新业态之外,外贸新业态、文旅新业态、物流新业态、出版新业态都是新业态研究的重点领域。唐晓婷(2023)分析了外贸新业态新模式的实践路径,认为加快发展外贸新业态新模式是一项系统工程,需要各方联动、协同推进 [10]。江凌(2023)从政府政策、技术创新、消费需求、行业竞争和文化发展等五个方面分析了文旅新业态的生成机制,同时从加持数字化技术的角度提出了文旅新业态高质量发展路径[11]。王怀震、庄红权(2023)探讨了数字技术赋能出版新业态的原理及应用,认为数字技术持续赋能数字出版提升了整个行业的竞争力[12]。王琳(2023)从物流发展新模式新业态角度分析如何推动物流产业高质量发展,提出推动科技赋能现代物流产,加快推进物流数字化、智能化发展,打造智慧物流系统[13]。任李娜(2023)提出加快乡村数字基础设施建设,优化产业布局从而推动乡村产业高质量发展[14]。以上研究全部聚焦于数字技术如何附能新业态及如何推动产业新业态高质量发展,并提出相应的对策。随着技术的发展,可以预见会有越来越多其他产业新业态及现有新业态新方向的出现,必须明晰产业新业态发展机理及实践路径,从政策、管理、技术等方面进行优化,推进产业新业态的发展。 3.新业态从业者权益保障 新业态用工形式较多以平台用工的方式出现,新业态从业者与用工平台之间形成了特殊的用工关系,这类用工形式呈现平台化、去雇主化、去劳动关系化、低社会保险化等特点。单位从属和用工模式的变化,对传统的劳动权益保障机制提出了挑战,也急需有相应的新的劳动权益保障体系。目前新业态劳动者的劳动关系主要分为三个类型:确立劳动关系情形;劳动者依托平台自主开展经营活动、从事自由职业;不完全符合确立劳动关系情形。而在这三种劳动关系中,属于第一种关系,以正式员工身份与平台企业签订劳动合同的从业人员占比低,绝大多数从业人员都是以劳务派遣或劳务外包或自雇形式通过平台提供服务。其中,属于劳动关系的,依照现行劳动法律法规政策进行规范和处理。关于另外两种,其劳动权益保障存在的问题及对策是目前研究的热点之一,研究的内容涉及权益保障、社会保险、职业伤害、工伤保险等方面的内容。文献对于新就业形态的劳动关系、权益保护存在的问题及权益保障缺失所带来的风险有较一致的分析,如王群 (2023) 和李海舰(2023)等学者主要分析了新业态劳动者权益保护面临的主要问题、权益保障缺少面临的风险以及相应的对策[15] [16] [17]。但是对于如何改善或解决新业态从业者的权益保障问题,分歧较大。意见主要分成三个方向,一是针对新业态从业者建立独立完整的劳动保障系统,二是参考现有的社保体系,在新业态岗位上进行改善性实施,三是解除劳动关系与社会保险的绑定关系,不以劳动关系进行参保,而是以公民身份确定参保资格和缴费水平,对不同类型人员采取分类参保[18] [19],但是以上几种方向都还没有形成完整的框架。新业态从业者参保率意愿低,可选择参保险种少是亟待解决的两大问题。关于新业态劳动保障及权益的研究将仍是近几年研究的热点问题。 4.消费新业态的发展 根据时间轴线图显示,新型消费、体育消费、健康消费成为近两年新业态研究领域的热点。高文珺,朱迪(2023)分析了兴趣电商如何促进消费的机制,并提出应进一步鼓励支持业态创新,引领新消费潮流[20]。高正瀚,张博文(2024)通过核心自变量新质生产力、中介变量新消费模式、被解释变量市场统一化水平构建回归模型进行实证检验,新质生产力能够通过促进新消费模式发展来推动市场一体化发展,也能够通过促进居民更多参与新型消费来推动市场一体化发展[21]。雷蕾等(2024)新质生产力其创新性、高效性、智能性等特点显著提升了生产效率,推动了产业升级。同时,新质生产力的到来同样推动了体育消费模式的创新,新质生产力提升了体育消费的便捷性、推动了体育消费模式的个性化、加强了体育消费的互动性。随着科技的不断进步和政策的持续完善,新质生产力将继续赋能体育消费新业态推动体育产业向更高水平迈进[22]。符加林等(2024)重点分析了八类服务消费新业态的特点及存在的问题,并提出促进我国服务消费新业态发展的措施[23]。关于新业态如何促进消费,及消费新业态的研究,是新业态近两三年研究的重点领域,在线消费、共享消费成为消费新业态的发展趋势,研究着重于如何拓展更多的消费新业态,解决消费新业态存在的问题,以新业态促进新消费,释放市场活力,为实现高质量发展增添新动能。 5.新业态对就业价值取向和就业意愿的影响 新业态岗位具有种类多样且灵活自由、时间弹性大等优势。但是同时因为其用工形式的多样化,形成了多种不同的用工形式,如直接雇佣、劳务派遣、代理商雇佣、众包等模式,这些灵活多样的用工形式是数字化发展背景下劳动关系的重塑,同时也是新业态追求低成本灵活用工和新业者们寻求自由和高收入工作的结果。新业态提供了更多的就业机会,但是这种去劳动关系化的发展,使得劳动关系难以界定、就业不稳定、劳动保障体系不完善。这些问题,都是与传统的就业观点相冲突的,受传统稳定就业观念的影响,高校学生在选择新业态就业时常常面临价值冲突和现实困境[24]。 关于新业态认知对就业价值取向和就业意愿的研究,已经有相应的研究文献但是数量不多。对新业态工作的认知直接影响了是否会选择新业态工作作为从业的目标方向。新业态的劳动关系特点影响了高校毕业生的就业价值取向,根据研究表明,目前高校学生对新业态就业的认可度一般,他们除了自身从事新业态工作的意愿较低,而且较少愿意推荐他人从事相关工作[25]。尽管,已经认识到新业态就业将会吸纳越来越多的从业者,但是高校毕业生在就业选择时,首先考虑的依然是就业相对稳定、劳动保障体系相对完善的传统岗位为主。目前就业形势严峻的当下,如何通过推动新业态健康发展,从而促进就业,是研究的方向之一。 七、结论 因为新业态的快速发展,学者的目光更多关注到新业态领域的研究。本研究运用CiteSpace对知网中关于新业态主题的核心论文进行统计,制作相关图谱并重点分析了该主题的研究动态和研究热点。根据对文献和图谱的整理,得出新业态的发展经历了四个不同的阶段:零售形式的商业新业态、基于“三网融合”基础架构的新业态、技术创新与产业融合的新业态、数字技术背景下的新业态。从新业态发展的轨迹可以发现,目前所研究的新业态跟早期的新业态内涵有明显的区分,现今所研究的新业态是指2015开始,以技术创新与传统产业相融合所衍生的新业态。有关于新业态的涵义、制度和测量也是从这个时间开始的。基于近十年的研究文献,可以发现平台经济和共享经济是新业态的主要模式,通过科技创新助推平台经济发展的同时,需要对平台经济的运行建立完善的监管体系。新业态对于促进经济发展和稳定就业的作用是毋庸置疑的,但是新就业形态所带来的劳动关系的改变和权益保障的缺失,需要建立健全的保障体系是目前新就业形态急需解决的问题。同时新业态催生了大量新型的岗位,目前高校毕业生择业更多关注发展的平台、职业的稳定性、社会保障的完备性,新业态中大量的灵活用工岗位不符合以上的择业标准,尽管新业态促进了就业,但是依然不是高校毕业生的首选。其中除了新业态的职业认知之外,职业的稳定性和权益保障是很重要的影响因素。另外,新业态部分就业岗位需要有较强的数字知识、数字能力、数字技能,高校在人才培养方面,面临人才培养目标的改进,才能培养适合的数字经济时代的从业者。 参考文献: [1]周爱军.国内外新就业形态劳动者权益保障研究脉络与热点追踪——基于CiteSpace的文献计量分析[J].重庆工商大学学报(社会科学版),2024,41(2):61-75. [2]何师元.“互联网+金融”新业态与实体经济发展的关联度[J].改革,2015(7):72-81. [3]花建,陈清荷.沉浸式体验:文化与科技融合的新业态[J].上海财经大学学报,2019,21(5):18-32. [4]纪雯雯,赖德胜.从创业到就业:新业态对劳动关系的重塑与挑战——以网络预约出租车为例[J].中国劳动关系学院学报,2016,30(2):23-28. [5]匡亚林,梁晓林,张帆.新业态灵活就业人员社会保障制度健全研究[J].学习与实践,2021(1):93-104. [6]汪燕,李东和.旅游新业态的类型及其形成机制研究[J].科技和产业,201(6):9-12+65. [7]戴天放.农业业态概念和新业态类型及其形成机制初探[J].农业现代化研究, 2014 (2):200-208. [8]安士敏.日本超级市场探源[M].北京:中国人民大学出版社,1992. [9]2017年我国“三新”经济增加值相当于GDP的比重为15.7%.国家统计局. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1900153.html,2018/11/22. [10]唐晓婷.外贸新业态新模式的现实逻辑与实践路径[J].南海学刊, 2023,9(3):104-112. [11]江凌.文旅新业态的生成机制、发展逻辑与高质量发展路径[J].贵州师范大学学报, 2023(3):144-160. [12]王怀震,庄红权.数字技术赋能数字出版新业态[J].新观察,2023(22):38-43. [13]王琳.物流发展新模式新业态推动物流产业高质量发展问题探析[J].商业经济研究, 2023(23):95-97. [14]任李娜.以新产业新业态推动乡村产业高质量发展的动力机制与路径[J].农业经济, 2023(10):3-6. [15]王群,陈诗銮.新业态从业青年劳动权益保护的法理及路径探析[J].中国青年社会科学,2022(4):125-132. [16]王群,陈诗銮.新业态劳动者权益保护面临的问题及对策研究[J].中国物价,2023(8):49-52. [17]李海舰,赵丽.数字经济时代大型平台企业新业态从业人员的劳动权益保障[J].改革,2023(1):95-108. [18]汪润泉,张雨慧.就业“去雇主化”对社会保险基金平衡的挑战及应对——兼论新业态下的社会保险制度改革[J].南方金融,2022(1):79-90. [19]胡芳,王宪妹,陈小红.新业态灵活就业人员参加城镇职工基本养老保险模式选择研究——基于精算模型分析[J].价格理论与实践,2023(12):150-154+210. [20]高文珺,朱迪.兴趣电商新业态促进消费的机制研究:以国货消费为例[J].消费社会学研究,2023(5):83-90. [21]高正瀚,张博文.新质生产力助推全国统一大市场建设分析—基于消费新业态视角[J].商业经济研究,2024(12):11-15. [22]雷蕾,杨丽丽,王子朴.新质生产力赋能体育消费新业态发展:要素特质、实现机制与发展策略研究[J].广州体育学院学报,2024(6):49-57. [23]符加林,岳娜娜,黄晓红.我国服务消费新业态发展研究[J].区域经济评论,2024(2): 78-86. [24]李小琼.“互联网+”视域下大学生就业价值取向引导路径研究[J].教育理论与实践,2017,37(12):33-35. [25]严妮,袁文艺,任立.高校学生新业态认知对就业意愿的影响研究——基于计划行为理论的实证分析.社会保障研究,2023(3):80-91. |

C2M模式驱动的企

C2M模式驱动的企 企业战略转型中的

企业战略转型中的 ESG表现对新能源

ESG表现对新能源 我国新业态研究轨

我国新业态研究轨 总部经济发展策略

总部经济发展策略 外商直接投资、贸

外商直接投资、贸 数智时代汽车企业

数智时代汽车企业 小鹏汽车价值链成

小鹏汽车价值链成